セネガルには約370種類の木があると言われています。

セネガル人男性, 特に年配の方は、木の名前を良く知っていて、田舎に行った時など、木の名前を尋ねると即座に答えてくれます。そのうえ、薬効や使用方法などにも詳しく、こちらが聞かなくても教えてくれて大変勉強になります。多くの人は、若い頃、「イニシエーション」と言って、森の中で行われる成人の儀式の期間に、長老から教えてもらったようです。

セネガル人の生活と密接に関係している約30種類の樹木を順次紹介してゆきます。

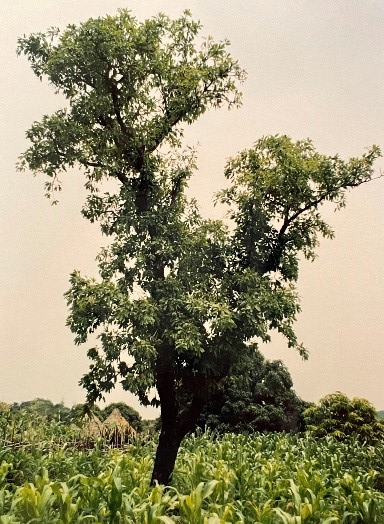

第1回は、日本で「シアバターノキ」と呼ばれているカリテの木です。

【カリテ】Karité (シアバターノキ)

学名:Butyrospermum Parkii または Butyrospermum Paradoxum

« Butyrospermum »は、「バターの実」を意味する。« Parkii »は、セネガルとマリでシアの木を発見した探検家マンゴ・パーク(1771~1806)の名前 « Park »にちなんで命名されている。(Butyrospermum ParadoxumまたはVitellaria paradoxaという学名もある)

科名:アカテツ科

原産地:熱帯西アフリカ

日本語:シアバターノキ、または、ナイジェリアの言葉を語源とするエミエミ

フランス語:Arbre à beurreまたはKarité

英語:Sheatree

ウォロフ語:もともとはGharitiのちにKaariteとなる。

マンディング語:Se、Si、Sie、Sihi マンダング

フランスの探検家ルネ・カイエ(1799~1838)は、旅行記『トンブクトゥ―への旅』で、« Cé »(セ)と表記している。

バンバラ語:Si

バンバラ語では、Situlu(シア・トゥルゥ)とも言い、これが英語の « Sheatree »の語源となった。

プラー語:Karehi、Karedi、Kare、Kolo

このプラー語《Karehi》がウォロフ語の« Kaarite »の語源となった。

生育分布:セネガルのタンバクンダ、ケドゥグー、カザマンス地方、マリ南部、ニジェール、ブルキナファソ、ガーナおよびコート、ジボワールの北部、ナイジェリア、チャドなど、標高が500~1,500mで、年間雨量500~1500mm、平均気温が24℃~32℃のサバンナ地域の日当たりの良い森に多く自生している。適性土壌は、海域から離れた場所にある、珪酸粘土質土壌またはラテライト土壌。

常緑高木。樹高は10~15m。落葉樹。

カリテは15mぐらいまで大きくなるが、根は1mにもならない。

幹は直径1.5~1.8mになる。

自生するカリテの生育は大変ゆっくりである。最初の花が咲くまで18年かかり、実がなるまでさらに12~15年かかる。農地で育ったカリテは花が咲いて、結実するまで17年~20年を要する。

カリテは、「種まき」による生育と「接ぎ木」による生育がある。「種まき」の生育の場合は、成長は大変遅く、実がなるまで15年かかる。「接ぎ木」の場合は成長が早く、5年で良質の果実がなる。現在、試験所でカリテの接ぎ木が行われ、より生育が早く、より早期に(例えば樹齢3年で)結実することを目的とした品種改良が行われている。

花が咲いてから、収穫を迎えるまで3年から4年待たなければならない。結実する周期は3年と言われている。収穫量は50年たっても少なく、一般に80年から100年後に豊作となる。カリテは、樹齢300年まで生きる。

1つの木から取れる種子の年間収穫量は、その年の降水量にもよるが、5~15kgとなる。理想的な降水量は800~1,000 mmで、その場合、1つの木から年間平均で15kgの種子の収穫が可能となる。手入れとメンテがちゃんとできていれば、年間45kgの収穫も可能である。

脂肪種子のため種子は乾燥に弱く、1ヶ月ぐらいしか保存が効かない。

乾季(1月~3月。稀に12月)にクリーム色の花が咲く。

雨季(4月~9月)に果実をつける。

花が咲く前にいったん葉を落とす。乾季には枝に葉がないが、雨季になると葉がつく。

雨季に、熟した果実を収穫する。5月~9月中旬にかけて収穫。6月頃が最盛期となる。

伝統的に、カリテの果実は木から摘み取るのではなく、地面に落ちた果実を拾い集めることが推奨されている。科学的にも、地面に落ちた果実の方が、木から摘み取ったものよりも質が良いとされている。

カリテがつくる木陰は快いスペースを提供してくれる。人々や動物達の憩いの場所となっている。

香川大学経済学部の園部裕子教授によると、

「シアの木(カリテ)は、《女性の木》と知られ、果実・種子の収穫から「バター」と呼ばれる油脂の精製まで、女性だけが関わるもの」とされている。

カリテは、「神聖な木」として崇められ、木への接触、果実の収穫、シア・バターの精製、販売を行うことができるのは女性のみである。

カリテは、また、「命の木」または「女性達の金」と言われている。女性達がシア・バターを作って、家計を助けているからである。また、シア・バターは、他の産物よりも、より多くの現金収入を得ることができ、地域の重要な経済的役割を果たしている。

《木》

果実をつけなくなった木は伐採する。耐久力が大きく、シロアリに強いため、杭や家の柱の建材として使用される。

木は重く、杵、鉄道の枕木、船の建造にも使用される。

良質な薪や木炭として評価が高い。

灰は染色作業に用いられる。

調理用具、容器、おたま、臼、杵として利用される。

《果肉》

蜜蜂などによって受粉され、開花から100~175日後の5月から9月にかけて果実が熟する。

熟したカリテの果肉はアボカドの味に似ているが甘さがある。熟しているものは大変おいしい。

特に、子供、妊婦、授乳する母親にお勧め。

果肉には糖質とビタミンCが豊富に含まれている。

村の家では、雨季の始め、食料備蓄が少なくなった時にこの果肉を食べる。

コウモリ、象、鳥類など様々な生物によって摂食されることで、種子が散布される。果実の色が茶色になり始めたら腐り始める。

《根》

根の煎じ茶は胃痛に効く。赤ちゃんの沐浴にも使用される。

根や樹皮は治療薬としても使われる。

《葉》

葉は家畜の飼料になる。

葉を煎じて飲むと片頭痛に効く。

カリテには、ヤママユガ(イモムシの一種)が寄生するが、その幼虫がシアの木の葉を食べ、糞をすると落ち葉よりも良質な肥料源となる。シアの木の下ではトウモロコシが栽培されることが多く、ヤママユガの糞がトウモロコシの成長を促す。

ヤママユガは、たんぱく質が豊富で滋養に富んでいる。大変美味で、ブルキナファソでは生で食べたり、乾燥または揚げ物にして食べる。

《樹皮》

樹皮はひび割れていて、コルクのように厚く、火に強い。

根や樹皮は治療薬としても使われる。

樹皮に傷をつけると白い樹液(ラテックス)が出てくる。この樹液は、紫外線やアレルギーの保護に効果があり、粘着剤としても使われる。

樹液は葉や枝にもある。

樹皮の効能:住血吸虫、アメーバ赤痢、回虫の駆除

・手のひらぐらいの大きさの樹皮または樹皮の粉末を1リットルの水に小さじ2杯入れる。

これを4分の3くらいになるまで煎じる。

・樹皮は2~3回再利用できる。

・大人:朝、昼、晩、10日間、コップ半分を飲む。

・子供:朝、昼、晩、10日間、大さじ1杯を飲む。

《花》

乾季(1月~3月。稀に12月)にクリーム色の花が咲く。この間は落葉している。

花は香りが良く、蜜蜂が花粉と花蜜を求めて頻繁にやって来て、その蜂から上質なハチミツが採れる。

花の効能:喘息の発作を鎮める

・体重90kg以下の人:乾燥させた3枚の花びらを一杯のお茶に混ぜて飲む。

・体重90kg以上の人:乾燥させた6枚の花びらを一杯のお茶に混ぜて飲む。

歴史

カリテはバオバブと同様、「聖なる木」と見做され、伐採したり、傷つけることができなかった。神の恩恵・神の御加護により、誰もカリテを栽培する権利はなかった。

カリテが自生している土地は神聖となり、神により保護される土地となった。カリテに対する崇拝ゆえに、人々は果肉、葉、寄生するヤママユガ、樹皮だけを利用してきた。木は自然に倒れた時のみ、神託に基づき利用された。調理用具を作ったり、家の建材や壁を保護する防水材として使われた。弓・矢、船に用いられ、良質な炭としての評価も高かった。王様・貴族・権威者たちの特別な儀式などでも用いられた。

女性は、「カリテの番人」として、歌やダンスやその美貌により、カリテの保護者である神様や、そこに棲む聖霊の怒りを鎮めることができた。

古文書によると、エジプトの女王達は、カリテの実からできたバターの素晴らしい効能に夢中になったという。オリーブに似た « カリテ »の実により、ネフェルティティ女王の肌は綺麗になり、並外れた美貌の持ち主となったと言われている。このことはクレオパトラも同様である、とアラブの地理学者アル・ウマリが1348年に報告している。アル・ウマリはカリテを、「外観は、オリーブ色をしたレモンに似ている。果肉が多く、梨の味がする。原住民は精製されたバターを用いて、石鹸を作ったり、たいまつを燃やしたり、家を白くしたり、人々の肌の美しさを保っている。」と記述している。

シア・バターは、人間が作った最も古い食用植物油の一つである。カリテの果実は、何千年も前から食べられていた。ブルキナファソ北部には、千年前にカリテの果樹園があったことが考古学調査で分かっている。古代エジプト人は6千年以上前からカリテの実のことを知っていたと言われる。

シアバターの木初めて見ました。(写真ですが)。これからもいろいろな木を紹介してください。

コメントありがとうございます。

日本には無い、珍しい木を紹介してゆきます。御期待ください。

今後とも引き続きフォローをお願いいたします。

これがシアバターの木なのですね。

大変参考になりますので、これからの記事を楽しみにしております。

また、この樹皮がこのような効能があるとは驚きで、それが伝えられていることもです。

アフリカに行った際には、赤痢に気を付けなければ ですよね(経験者)。

困ったら、書いてあることを参考に飲んでみます。

コメントありがとうございます。

アフリカの人たちは身近にある樹木や草木の効能に大変詳しいです。

先祖代々の言い伝えを信じて実行していますから、実績はあると思います。

薬が手元に無い時、応急処置的に服用するのも手かもしれません。

ただ、シアバターの木はどこにでもある木ではないのでご注意ください。

今後ともフォローをお願いいたします。