まずは、次のYoutubeの曲を聴いてください。

(音楽は曲が終わると自動的に終了しますので、音楽を聴きながら本記事を読み進めることができます)

この曲は、アフリカの伝統楽器を演奏するジャズグループ、《ナコジェNakodjé》の『サイ・サイ・サイドゥSaï Saï Saidou』です。

曲の冒頭で演奏されている楽器は、カリンバKalimbaと言って、半割りのひょうたんの共鳴箱の上に取り付けた金属の細い棒を、親指で弾いて音を出す楽器です。「親指ピアノ」とも呼ばれ、素朴ですが、オルゴールのように美しい音色を奏でます。

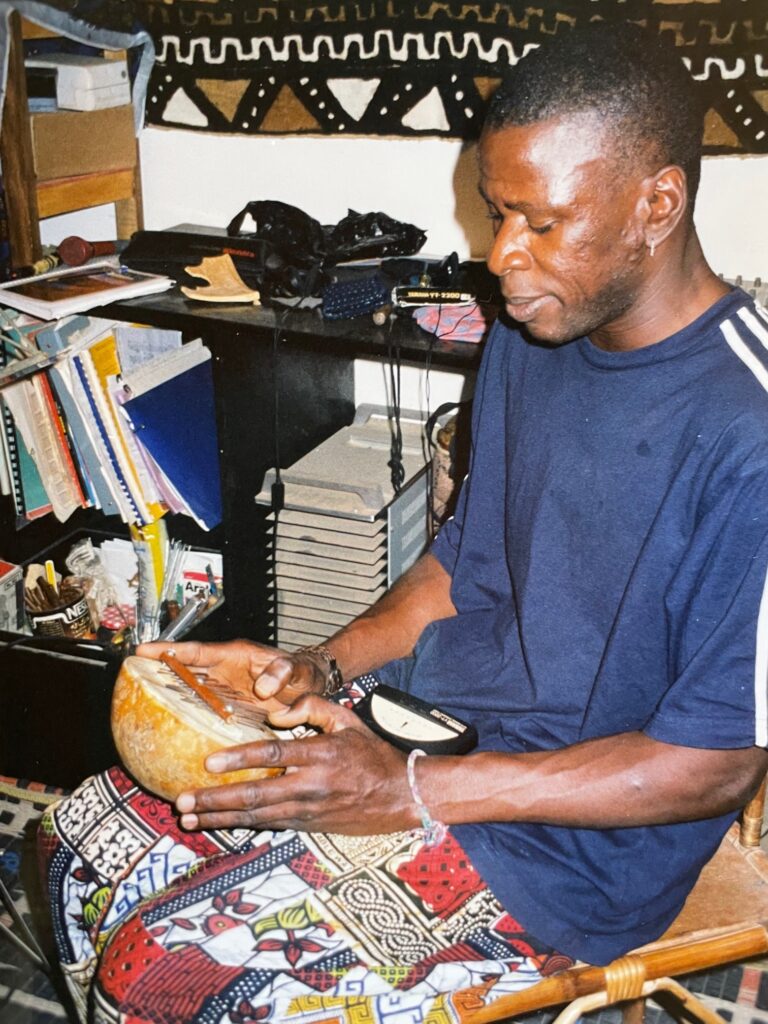

このカリンバを演奏しているガビイ・バ Gaby Baは、ナコジェのメンバーで、筆者のカリンバの先生でもあります。彼は、小さな半割のひょうたんを使って、自分自身でカリンバを作り、繊細な音色のカリンバを創り上げています。

筆者がカリンバのレッスンを受けていた時、ガビイから、

「君は、第1拍目が必ず強拍になっていて、全然、面白くない。第1拍目はシンコペーションにして、心の中で半拍ずらして演奏するように。そうすれば、もっとアフリカっぽくなる」

と言われました。

筆者がそのように演奏しても、ガビイは厳しい指摘をしてきます:

「君のシンコペーションは意図的で、それがむしろ強拍になっている。半拍ずらすのは、もっと自然に、もっと軽くふわっと舞い上がるように」

確かに、シンコペーションを意識すればするほど、半拍ずらすのが、わざとらしくなり、かえって、それが逆に強調され、アフリカっぽさから遠ざかってゆくような感じがしました。

アフリカのポリリズムは、2拍を3等分した「2拍3連」で、2拍と3拍が、水平的、垂直的に同時進行するリズムです。この2拍と3拍の間の微妙な《ずれ》がアフリカ的なシンコペーションを生み出しているのです。

アフリカの女性たちは太鼓の音を聞くと、体に電流が走り、ダンスのスイッチがすぐさまONに入ります。右手、左手、右足、左足、体が分解し、それぞれの部分がばらばらに動いて、この複雑なポリリズムをダンスで表現します。

昔読んだ本に、「日本人は、船頭が舟をこぐ時のように、本能的に、強拍を第1拍目に置く傾向がある」と書いてあったのを思い出しました。

例えば、「えんやーとっと、えんやーとっと」という宮城県の民謡『大漁唄い込み』の合いの手や、細川たかしが歌う演歌『心のこり』の「わたしバカよね、おバカさんよね…」が、その良い例です。

第1拍目に強拍を置くことは、日本人の体のDNAに浸み込んでいて、日本人はそこに安定感を感じる一方、アフリカの人たちは、シンコペーションの半拍ずれの「ふわっと舞い上がる」感覚に、瞬間的な「スリル」を楽しんでいるかのように思えます。

音楽における《ずれ》に関して、面白い記事を見つけましたので、ちょっと長いですが引用してみます:

「アフリカ音楽の場合、いかに錯綜したリズムであろうと、一つひとつその縒りをほぐしていくと、結局個々のリズムは二拍とか三拍というきわめて単純な構造をもっていることがわかる。そのようなリズムを西洋音楽的にいかに整然と組み合わせてみても、『複雑な』構造は生まれてこない。アフリカン・リズムの『複雑さ』のミソは、どうもそれら単純なリズムをあえてずらして組み合わせるところにあるようだ」

「たとえば、『ポンポンポン』と三拍子のリズムを太鼓で打つとしよう。それを三人でやる場合、皆そろって『ポンポンポン』」と打つことは、地域にもよるけれども、アフリカではきわめてまれだ。アフリカ的な感覚からすると、それは面白くもおかしくもないということになる。だから、彼らは同じリズムを奏する場合でも、ふつうそれぞれ打つ時点をずらすのである。つまり、一人の人が打った『ポンポンポン』の二番目の『ポン』の時にもう一人の人が『ポンポンポン』を打ち始める。さらにもう一人の人は、最初の人が打った『ポンポンポン』の三番目の『ポン』の時に『ポンポンポン』を開始する。すると三拍子の頭が順次ずれていくので、そこに独特なリズムの緊張が生まれることになる。さらにもっと『アフリカ的』に演奏しようとするなら、二番目の奏者は最初の奏者の『ポン』と『ポン』のちょうど間から打ち始めるだろう。

これは、西洋音楽的にみれば、ほとんどあきれることだ。なぜなら、『合わせること』を基本とする西洋音楽の美学は、そのようなことを『最も初歩的な誤り』としてつねに排除してきたからである。ところが、アフリカではこれが『いい感じ』らしい。彼らの美学は、言ってみれば、『あえて合わせない』ことを基本とするといえるだろう。とはいえ、合わせなければ何でもよい、というのではない。二番目の奏者は、最初の奏者の二つの『ポン』の間の、まさに真ん中にこのリズム型を正確に入れていかなければならない。そのリズムの厳密さは、僕の経験では西洋音楽のそれをはるかに上回っている。一回や二回「正確にずらす」ことはわれわれにもできる。しかし、それを三十回も延々とやるとなると、しまいには精神集中力が続かずリズムはくずれてくる。ところが、アフリカ人はあたかも機械になったかのように、同じリズムを延々と演奏し続けるのだ。

さて、この「正確にずらす」アフリカの美学は、アフリカのリズムのあらゆる面に行き渡っている。

たとえば、二拍子と三拍子を同時に進行させていくリズム構造。彼らは、三拍子の歌を歌いながら、二拍子で手拍子を打っていくことなど、お手のものだ。

ザンビアのサバンナを夜散策していたときのことである。奥深いブッシュのなかから少年の秘密結社の歌がかすかに聞こえてきた。耳をすますと、何やら物を打ち合ってリズムをとっている。カチカチと硬い響きのする音は、たしかに『タンタカタン・タンタカタン』というリズム型を奏していた。あとでこのリズムを調べてみると、どうもこれは一人ではなく、二人一組になってつくり上げているものだということがわかった。一人は二拍子、もう一人は三拍子のリズムを同時に奏していたのである。こうしたリズムがわれわれにとって絶望的に難しいのは、二拍子と三拍子が絡み合うことによってできるリズムの『ズレ』である。

しかしここで重要なことは、この『ズレ』という考え方自体が、実のところ、まったく西洋音楽的な解釈であって、アフリカ人はこれをそもそも『ズレ』などと考えても感じてもいない、ということである。彼らが意識しているのは、絡み合う個々のリズムではなく、それらが絡み合うことによってできる『総和』としてのリズム型なのである。たとえば、さきほどの、ブッシュのなかから聞こえてきたという『タンタカタン』。ここで二人が奏しているのは二拍と三拍の異なるリズムなのだが、その二つのリズムの、いわば『総和』として『タンタカタン』というリズム型ができ上がるわけだ。彼らは、ひたすらこの『総和』としてのリズム型がどのように形成されているかを聴くことによって、そのリズム合奏がうまく行っているかどうかを判断する。もはや『ズレ』などという観念の入り込む余地はないのである」

(『アフリカの音の世界』塚田健一)

団伊久磨と小泉文夫は、リズムについて大変興味深い対談をしています。

「団:バグダッドの放送局で面白い話しを聞きました。

当時、ヨーロッパ音楽の放送が一日に一時間あったそうです。ところが投書が来てしょうがない。つまらないからやめてくれ、もっと面白い音楽 ― つまりアラブの音楽をやってくれというのです。イラクの人はラジオが好きで、砂漠のオアシスなどでもラジオをわざわざ道に向けて大きな音で鳴らしているようなところです。その人びとがシューベルトはつまらん、とくにヨハン・シュトラウスはつまらん、と言う。その理由がはっきりしているのですね。シュトラウスの音楽はただ音が一二三、一二三と続いていく、ベートーベンやシューベルトは、一二三四、一二三四と続いていく。そのリズムの単調さがやりきれないんだ。― それで放送時間を30分にした。それでもまだ投書がきて、15分になった。しかしまだつまらないという声が多くて、この局ではヨーロッパ音楽の放送はなくなるのじゃないだろうかと言っていました。」

「小泉:イラクの人たちにしてみると、ヨーロッパ音楽にはハーモニーがあるじゃないかとか、対位法的な動きをなぜ聞かないかと言われても、そういうものは余計だと思っているのですね。肝心なものは旋律であり、しかも四分の一音とか微分音を使ったアラビア音楽のあの絶妙さがないようなメロディーというのはほんとうにつまらない。幼稚で古めかしいものだという感じなのでしょうね。」

「団:16世紀以降のヨーロッパの音楽というのは、パターンがすぐわかってしまう。そのパターンの連続ということがなぜなのか、なぜこうしかしないのか、そういうふうにアラビアの人は受け取る。日本人だと、西洋の音楽を聞いてつまらないと思ったら、それは自分が悪いのだと思ってしまうけれども、アラブの人たちには欧米崇拝の眼鏡でものを見るというような習慣はありませんからね。ずっと昔は同じ言葉を日本でも言い得たのではないかと思うのですが、明治以降は言えなくなったですね。なにしろ、欧化主義は明治以後の日本の国是だったのですから」

(『エナジー対談 音楽の世界図 団伊久磨+小泉文夫』)

日本古来の雅楽や声明や謡曲は、リズム的躍動感はありませんが、私たち日本人にとっては、温かい《緑茶》を飲むかのように、心の安らぎを覚える音楽だと思います。

参考までに、ガビイと筆者のカリンバのレッスンをお聴きください。

結局、筆者はナコジェのメンバーになることはできませんでした。😢涙

コメントを残す