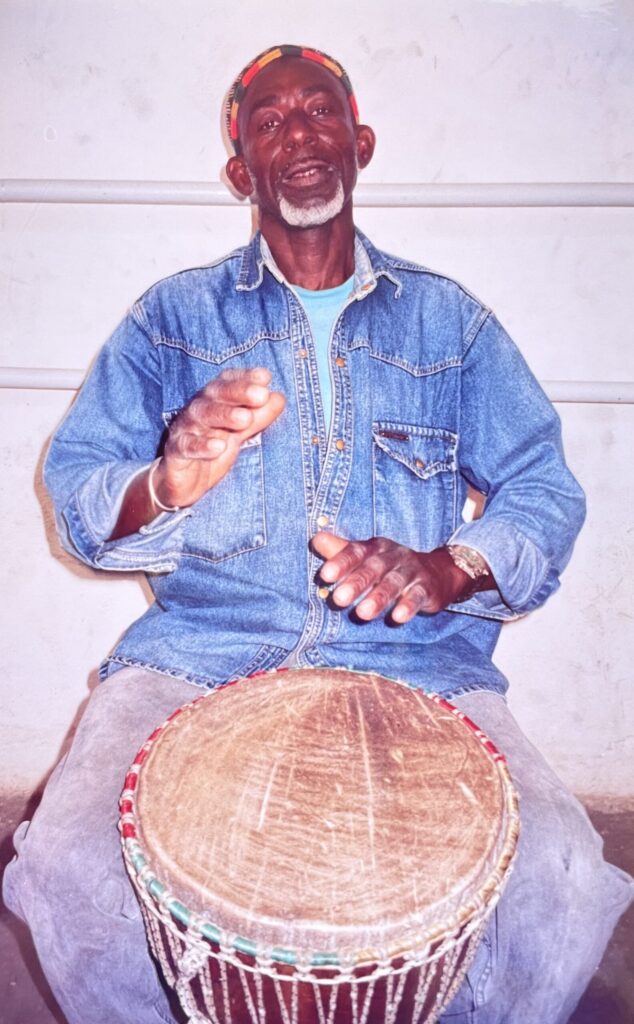

ジェンベ Djembé

西アフリカのマリンケ族の太鼓。

高さ約40cm、直径約38cm。

セネガルでは、「ジェンベ」と呼ばれ、他の国では「ジャンべ」と呼ばれている。

「ジェンベ」は、バンバラ語で「Djébe全員集合」、ソニンケ語で「dimmé太鼓」という意味。

かつては、通信手段として使用されていたが、次第に、結婚式、命名式、葬式などの儀式や政治集会で演奏されるようになった。

ジェンベは、リズムによって、誕生の喜び、死の悲しみ、イニシエーションの儀式の荘厳さを表現できる。ジェンベはメッセンジャーではなく、喜怒哀楽を表現する《ダンサー》と言われている。

起源は、1230年頃にスンジャータ・ケイタが建国したマリ帝国(マリ、セネガル、ブルキナファソ、ギニア、コートジボワール)まで遡る。

もともとは、ヒエなどを搗く使い古しの臼にヤギまたはガゼルの皮を張って叩いたのがジェンベの最初と言われている。

マリ製のジェンベは、高い音域から低い音域までバランスが良く、「ジェンベの中のジェンベ」と言われている。

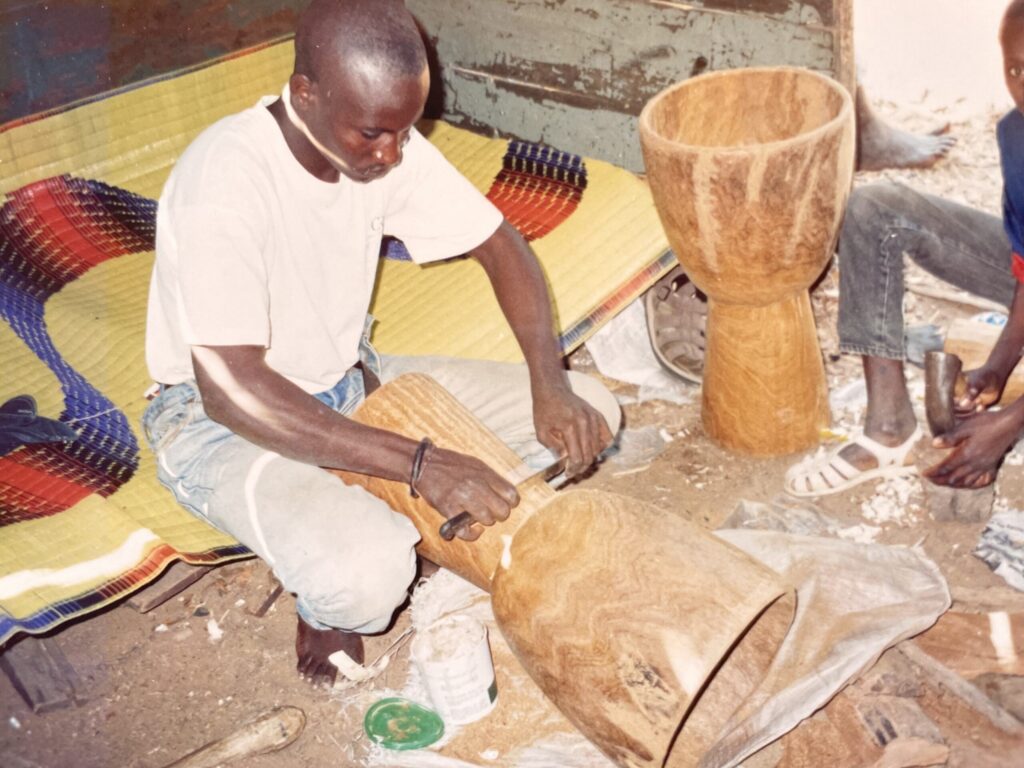

胴は美しいゴブレット型で、ディンブという1本の硬い木をくりぬいて作られている。(ディンブの実は、『貧乏人のお肉』と言われ、クスクス料理に使われている。『クスクス料理:チェレ・ディンブ』参照)

硬くて重い材質のものが、響きが良いとされている。(マリでは、ジャラDiala(マホガニー)の木が使われている)

鼓面は、薄いので手で叩くのに適しているヤギの皮を張った片面太鼓。

ディンブと呼ばれるマメ科の比較的柔らかい木で作ると、音的には劣るが、霊的な力が宿ると、マンダング族に信じられている。

組みひもで皮の張り具合を調整し、バチを使わず素手で叩く。

演奏しているうちに、鼓面の皮の張りがゆるんできたら、皮の部分を火にあぶって乾燥させて、皮のテンションを上げる。

マリ帝国には、マリンケ族、ワスルンケ族、ソニンケ族、ハソンケ族、バンバラ族がいたが、以下のような流れで、各々の種族がジェンベの発達に貢献した。

1.マリンケ族:臼からジェンベの原型を作った。

2.ワスルンケ族:太鼓の音を最適にするために皮の張りひもを付け加えた。

3.ソニンケ族:羊の皮を使い始めた。

4.ハソンケ族:いろいろな音を出すため、叩き方のテクニックを発達させた。

5.バンバラ族:文化および儀式にジェンベを導入した。

ジェンベの起源を研究する専門家によると、ジェンベは当初、ジェンベ用の木を伐採していた鍛冶工たちが、演奏者からの注文を受けて、ジェンベを製作していた。

鍛冶工たちは、ジェンベ用の木を伐採する前に、樹木の霊魂にお供えものをしていた。ジェンベ用の木の伐採許可を得るために、「レングLengue」という伝統的な供養祭が行われた。

アフリカの伝説によると、太鼓には次の3つの重要な霊魂が含まれているという。

・ジェンベは伐採された木の霊魂を宿っている。

・ジェンベ用に使った皮の動物の霊魂が宿っている。

・木を伐採した鍛冶工、そしてジェンベを製造した人たちの霊魂が宿っている。

これにはさらに、アフリカの文化において支配的な地位を占める祖先たちの霊魂を追加することができる。

鍛冶工はジェンベの製作が終わると、発注者である打楽器奏者に納品するが、一般的にこれらのミュージシャンは、歴史の口承を担うグリオのカーストに属している。本来は、グリオの家族に生まれた人だけしかジェンベを叩くことができなかった。カースト制度ではグリオたちの家の名前を記録しているので、この伝統は現在も継続していて、長年続いてきた伝統音楽を保存する役割を担ってきた。グリオたちは、典礼、命名式、結婚式、葬式の際に、歌を歌い、楽器を演奏する。彼らは、祖先の音楽を後世に伝えてゆく任務を負っている。

アフリカで語りつながれている伝説によると、

「ある村の女性が、使っていた臼の底に穴をあけてしまった。夫が偶然羊の皮を持って帰って来たので、その皮をもらって臼の上に張り付けた。皮を叩いたらいい音がしたので、太鼓として使うようになった。ジェンベはこうして出来上がった」

という。

スイスの民族音楽学者、ユーゴ・ゼンプ Hugo Zempが聞き取りをした伝説(筆者訳):

人類が太鼓を創り出す以前、太鼓は森に住むチンパンジーたちのものだった。

当時、チンパンジーの近くに住んでいたソー・ディユSo Dyeuという名の毛皮猟師は、チンパンジーたちが太鼓で遊んでいるのをよく見かけた。

太鼓に興味を持った男は、その太鼓を奪い取ろうと思い立ち、罠をしかけた。

翌朝、1匹のチンパンジーが太鼓と共に罠にかかっていた。ソー・ディユはその太鼓を奪い、村に持ち帰った。村長がその太鼓にいたく感動したので、男は村長に太鼓をプレゼントした。村長はお礼として、男に娘を第一夫人として嫁がせた。

チンパンジーは、実は森に迷い込んだ人間だった。悪い事をしたので、神様がチンパンジーに変えたのだった。

その日以来、チンパンジーたちは太鼓を叩く代わりに、自分の胸を両手で叩くようになったという。

ジェンベを叩くテクニック

ジェンベを叩く位置と叩く手の形により、次のような数種類の異なる音色を出すことが可能である:

・《トン》:鼓面の中央を叩いて、クリアで力強い音を出す。

・《ベーストーン》:鼓面の中央を手のひら全体で叩いて低い音を出す。

・《スラップ》:鼓面の縁を手のひらで叩いて、乾いた音・活力のある音を出す。

・《ハイトーン》:鼓面の端寄りを、指を揃えて叩き、高い音を出す。

・《スラップトーン》:同じく、鼓面の端寄り指を開いて叩くことでより高い倍音を得る。

・《バス》:鼓面の皮の端を手のひらで叩き、重く深い音を出す。

・《ポップ》:指を早く動かして叩き、短く、鋭い音を出す。

・《ミュートトーン》:片手で鼓面を抑えながら反対の手で鼓面を叩く

以上のテクニックを組み合わせ、ジェンベの音色とリズムの無限性を創り上げてゆく。

奏者によっては、スティックや皮ひもで叩いたり、金属的な音を出すためにジェンベに鈴や金属片を付けたりする。

ジェンベの代表的なリズム :

ジェンベのリズムは多様で、日々、新しいリズムが創られている。

現地で録音したジェンベの典型的なリズムを聴いてください。

1.カッキランべ Kakilembé

2.フォロコロバル

3.コトバ

4.ランバ

5.ンバラ

6.プロデュクション

7.ドゥヌンバ Dununba

新規録音 23

ギニアでは、独立後、国威発揚のため、国の伝統音楽家を発掘し、育成する国策がとられた。1950年には、国立のバレエ団が結成され、フォデバ・ケイタFodéba Keïtaがジェンベで伴奏を行う形態で海外ツアーが行われた。また、1980年代には、ママディ・ケイタMamady Keïtaがジェンベソロプレイヤーとして国立バレエ団で活躍していたが、政情不安によりフランスへ脱出した。彼の活動はヨーロッパにジェンベを広める導火線となり、ジェンベの世界的な普及につながった。一方、日本は、ジェンベの愛好家が多く、ジェンベの魅力にとりつかれた国の1つとなっている。

ジェンベの製作過程

コメントを残す