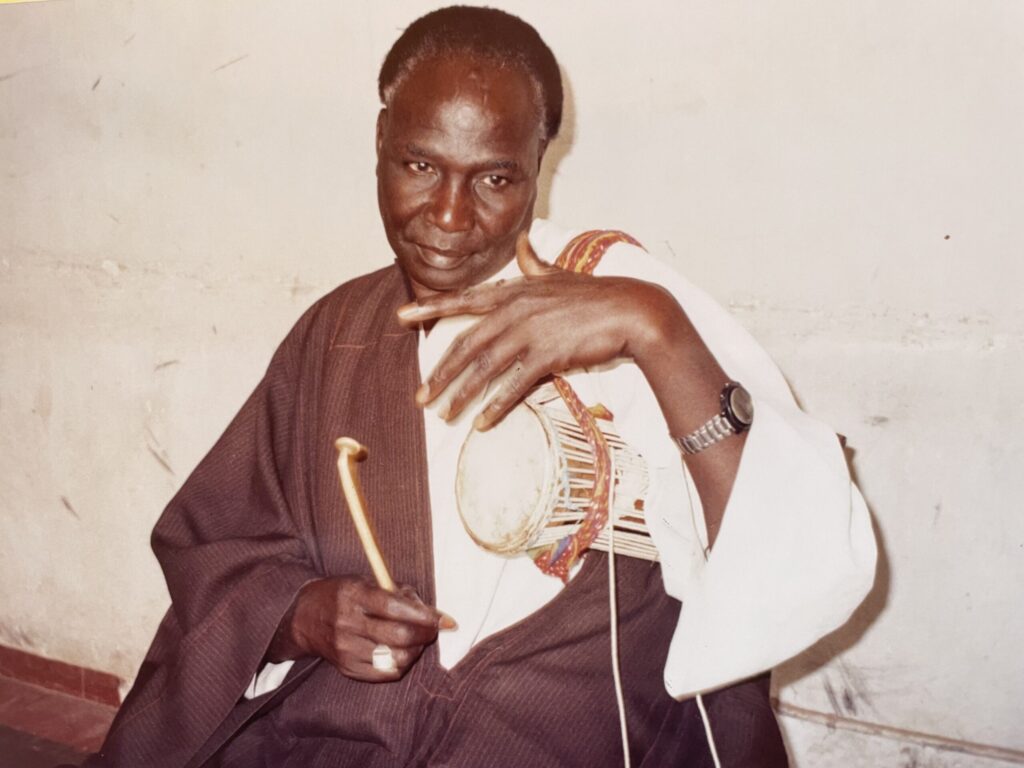

タマ Tama

ダカールの「国立音楽・演劇芸術学校」のママドゥ―・ニャンMamadou Niang教授がタマを演奏してくれた。

1.ンバラ

2.ラジャルネ

3.サムサムーナ

タマは長さ60cm X 径20cmの砂時計型の両面太鼓で、日本の大つづみに似ている。

「トーキングドラム」とも言われ、かつては通信手段として用いられていた。

人の話し方を太鼓の音で模倣し、遠距離にいる人にメッセージを送信したり、太鼓の音で歴史口承を行った。

タマの音は時速160kmで進み、5~11km先まで聞こえると言われている。

(因みに、「トーキングドラム」というのは、「話すように演奏する太鼓」という意味で、「トーキングドラム」という太鼓を意味するものではない。トーキングドラムはいくつもの定型リズムから成っており、この定型リズムを知らないと、太鼓の音の意味を理解することはできない。太鼓によって送られるリズムは、言語というよりも、「符号」であり、トーキングドラムは、あくまでも符号を送る手段にすぎず、言葉を自由に話すことはできないことを留意する必要がある)

胴体はディンブの木でできている。スティックはタマリンドの木の枝を用い、鼓面の皮はとかげやヘビの皮を使っている。

昔は、調律用のひもに、バオバブの樹皮の繊維を用いていたが、現在は、麻や竹やナイロンが用いられている。

タマは、セレール族のグリオが演奏する最も古い楽器のひとつで、その後、ウォロフ族やマンダング族のグリオも演奏している。

かつては、セネガルの国王付きのグリオにより、下記の状況で演奏されていた:

・国王が種々の問題に対し解答する時。

・戦争が始まり、民衆に武器を取るよう呼びかける時。

・殉死を呼びかける時。(敗北したセレ―ル族の兵士たちは、《名誉》のために、イスラム教徒によって征服されるよりも自死することを選んだ。

・緊急事態を伝えるため、男たちが広場に集まるように呼びかけた。

また、セレール族の割礼の儀式のダンスの際にも、ジェンベと共に演奏された。

「ンダウラビンNdawràbbin」のような、セネガルの伝統的なダンスの伴奏を行う。

(投稿記事『ダンス ンダウラビン Ndawràbbin 』参照)

タマの名手にはマサンバ・ジョップMssamba Diopがいる。

彼は、バ―バ・マールBaaba Maalのグループ、ダーンド・レノルDaande Lenolの世界ツアーに参加し、アルバム『フィーリン・イン・フータ Firin’ in Fouta』で演奏も行っている。

また、ユッスー・ンドゥールYoussou Ndourが率いるスューペール・エトワール・ドゥ・ダカールSuper Etoile de Dakarで、アッサン・チャムAssane Thiamがタマを演奏している。彼の強烈なタマのリズムは、セネガルで生まれたンバラ・ミュージックにエネルギッシュなパワーを与えている。

《タマの奏法》

右利き奏者の場合、左の脇にかかえ、脇の締め方によって太鼓の胴体に張ってあるひものテンションを締めたり、緩めたりして音程に高低をつける。右手にはL字型に曲がり先端が球状になったスティックを持ち、これで叩く。同時に左手も素手で叩き、両者を織り交ぜて演奏する。

タマは乾燥したところに保存し、暑いところは避ける。

定期的に、鼓面にアーモンド・オイルを薄く塗り、皮の亀裂や破損を防ぐ。

探検家のマンゴ・パーク(1771~1806は、旅行記『マンゴ・パークのアフリカの旅』の中で、タマについて記述している:

「太鼓は曲がった棒でたたかれる。たたき手はこれを右手に持ち、ときおり音をやわらげるために左手を使い、こうして音楽に変化をつける。太鼓はまた、言葉に代わって見物人に指示を与えるためにも用いられる。レスリング(=セネガル相撲)の試合が始まる時には、アリ・バ・シリ(全員着席の意)を表わすと思われるように打つ。すると見物人はすぐに全員着席する。また競技者が試合を開始する時には、アムタ・アムタ(組みつけ、組つけ)と打つ」

ボンボロン Bombolong

カザマンス地方のジョラ族の太鼓。

直径1メートル、長さ約2メートル。

音は低音。

小さなピローグ(丸木舟)を作る方法で、大きな木の幹を彫って作る。

作り方は謎に包まれていて、秘密である。

演奏の際は、上部の開口部を素手で叩くか、2本のヤシの木の棒で直角に叩く。

音は低音で遠くまで届く。女性たちがボンボロンの前で踊ることもある。

かつては、村どうしでコミュニケーションを取る道具として、遠くにいる人にメッサージを送るために使われていた。

死亡のメッセージを伝える人、セネガル相撲の力士を鼓舞する人など、発信するメッセージによって、ボンボロンを叩く人が決まっていた。

また、ボンボロンはイニシエーションの儀式を行った人のみが叩くことができ、叩き方の習得はすべて秘密裡に行われていた。

コメントを残す