バラフォン Balafon

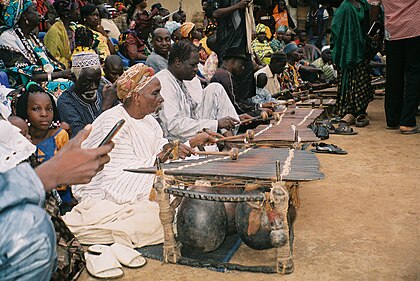

木琴は、本来「バラBala」と呼ばれ、大きなひょうたんの共鳴器をつけた《バラBala》と、小さいひょうたんを付けた《バラニBalani》がある。

《バラ》は、バラ・バラントBala Balantまたはバラ・セヌフォBala sénoufoとも呼ばれ、主に低音部を受け持つ。

《バラニ》は、バラフォン・ソロBalafon Soloとも呼ばれ、オーケストラと共に、主旋律を演奏する。

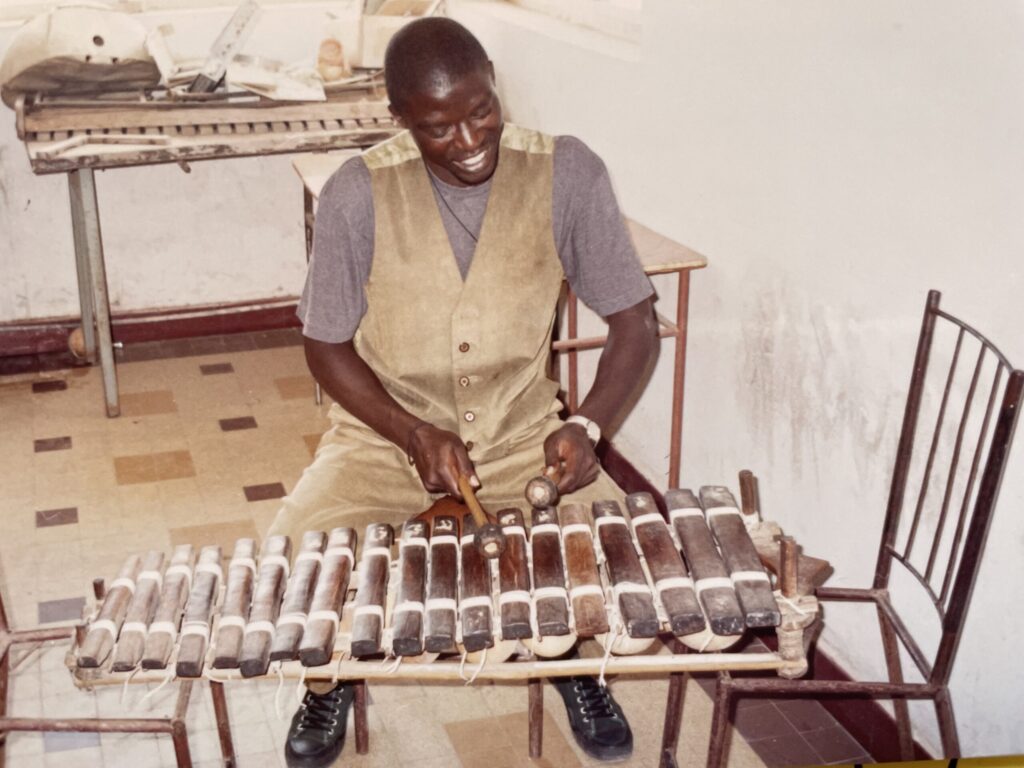

ダカールの「国立音楽・演劇芸術学校」のウセイヌー・マンガンOusseynou Mangane教授が,バラフォンを演奏し歌を歌ってくれた。曲名は『グリオの愛の歌』。

⦅ナコジェ⦆のメンバーで、バラフォンを担当している。

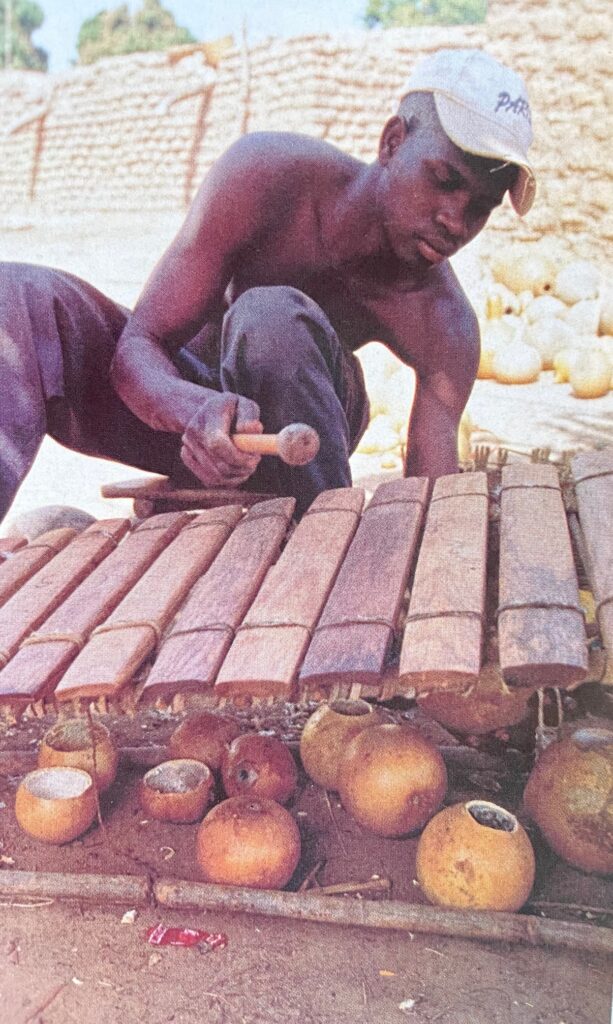

バラフォンは、カスタネットやトライアングルのように、楽器自体の振動によって発音する「体鳴楽器」で、下にひょうたんなどの共鳴器がついた西アフリカ特有の木琴の総称。

バラント族およびマンダング族の楽器で、アフリカらしい音色の楽器。

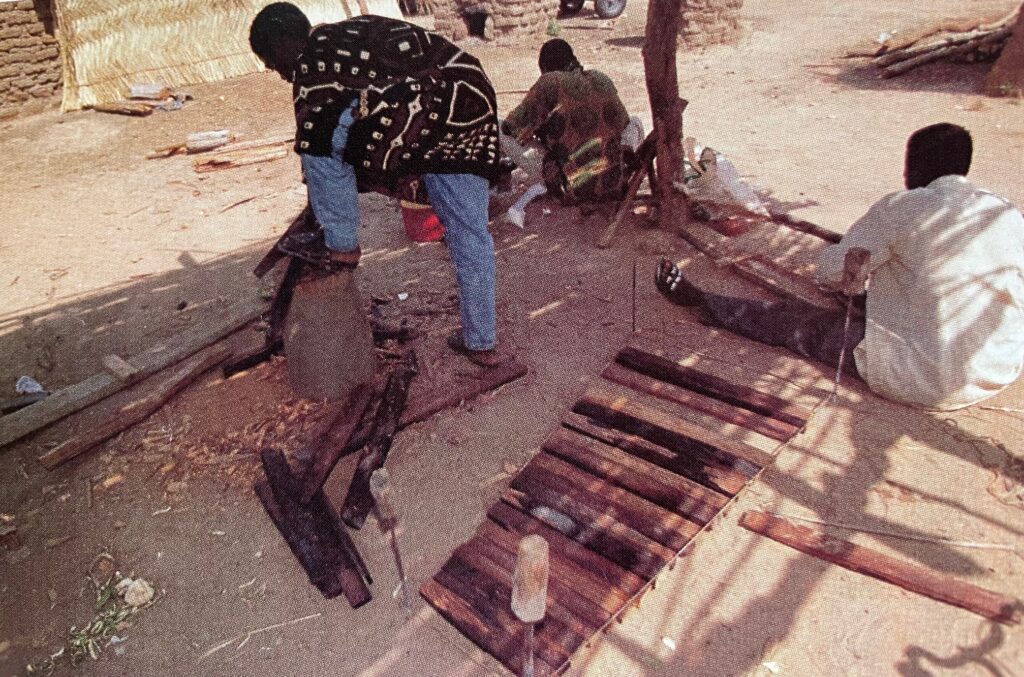

堅い木でできた鍵盤を動物の皮(牛や羊の皮)でつなぎ、そこに共鳴器のひょうたんをぶらさげている。

バラント族およびマンダング族の楽器。

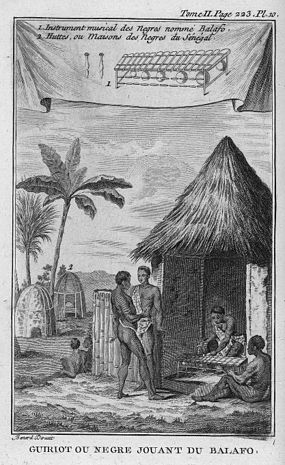

「バラフォン」という言葉は、マリンケ語の「バラフォBala fo」に由来し、「木琴/しゃべる」⇒「木琴をしゃべらせる」⇒「木琴を演奏する」を意味する。フランスの植民地時代、文学作品の中で、「バラフォ」を「バラフォン」と紹介され、一般的になった。

因みに、ウォロフ語では、「バリネBaliñe」という。

「バラ」は、ダンスも意味する。

歴史の語り部であり、歌い手であるグリオによって、祭り、結婚式、命名式、割礼、葬式、宗教儀式などで演奏されてきた。また、伝統舞踊の伴奏や、霊魂と祖先との交信に用いられた。

現在では、ジャズ、ブルース、レゲー、アフロビート、などの楽曲で頻繁に演奏されている。

サリフ・ケイタ、モリ・カンテ、アリ・ファルカ・トゥレ、マニュ・ディバンゴ、トゥマニ・ジャバテなどが、曲の中で使用している。

サックス奏者で、マリンバ奏者でもある、マニュ・ディバンゴは、セネガル映画『チェド』でマリンバ曲を作曲し、自らも演奏している。

打楽器奏者の吉岡りな氏によると、バラフォンの音階は、ドレミファソラシドではなく、ファ♯、ラ、シ、ド♯、ミ、ファ♯という五音音階で並んでいる、という。

木琴は、その昔、人間が物をたたくという本能から自然発生的に発達したもので、地面に掘った穴に木の板をわたして叩いたことから発生した。

鍵盤打楽器の形としては、エジプトのピラミッドやバビロンの彫刻にみられる。

紀元前1000年頃にマケドニアにこの打鍵奏者がいたと言われている。

1500年頃、北欧の吟遊詩人がマリンバに似た楽器を演奏していた。

バラフォンは800年の歴史をもつ古い楽器で、13世紀初め、ソソ王国(現マリ共和国クリコロ地方)で最初の木琴がつくられた。

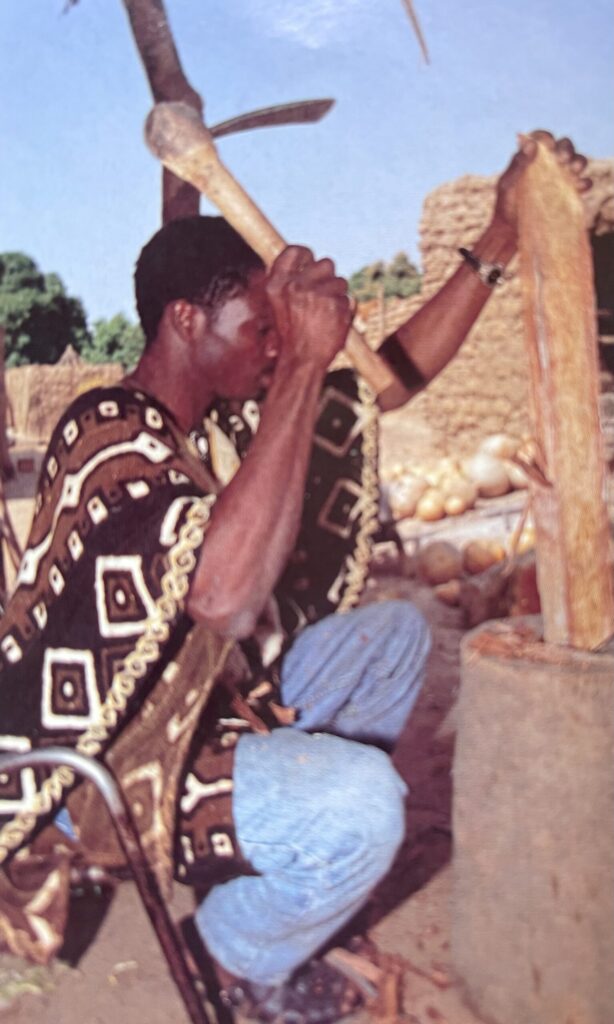

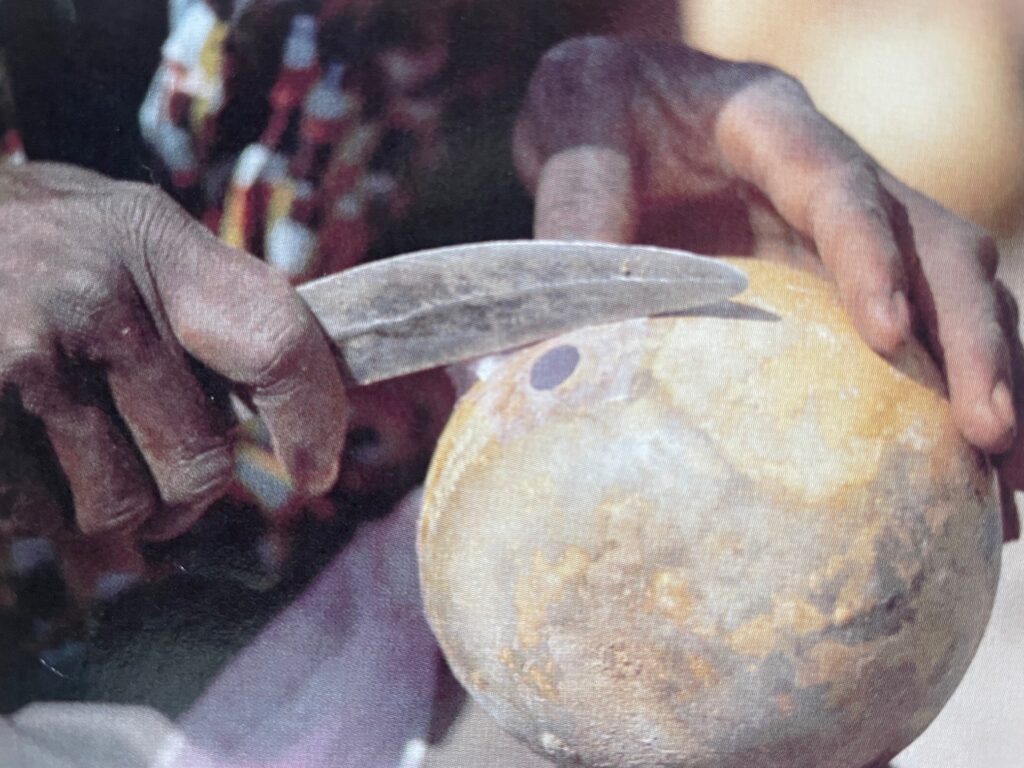

コクタンまたはチーク材の音板一つ一つの下にひょうたんを付け、音板を打ち鳴らした時、音を共鳴させ、大きく響かせるようにした。このひょうたんの共鳴器が無いと、木を打ち鳴らした時の残響の無い「ボコッ」という音が鳴るだけになってしまう。

かつては、ひょうたんの側面に小さい穴をあけ、クモの卵嚢やコウモリの羽を貼り付けていた。これにより、「ビーン」と震える音が出る。アフリカの人にとっては、この「ビーン、ビーン」感がたまらないらしい。この振動音こそがバラフォンの魅力なのである。現在ではクモの卵嚢代わりに細いプラスティック片やタバコの巻紙を使っている。

ソソ王国で最初につくられたバラフォンは、《ソソ・バラSosso Bala》と呼ばれ、ギニアのニャガソラ村のバラ・ファセケ・クヤテの子孫によって大切に保管されている。現在、バラフォンおよびそれに伴う口承伝統が『ユネスコの人類無形文化財』に登録されている。

ソソ・バラを演奏する、名手エル・ハッジ・セクー・クヤテ。

ソソ王国で作られたバラフォンはセネガルなどの周辺国に広がってゆき、奴隷貿易時代に中南米に渡った。この時、ひょうたんの共鳴器が木の共鳴管に変わり、19世紀後半にはメキシコや中南米で民族楽器として広く親しまれる楽器となった。

今から100年ほど前にアメリカに渡ると、ディーガン社が鍵盤をピアノと同じ並びにし、共鳴管を金属製に変えるなどの改良をして、「マリンバ」という名で売りだした。(「マリンバ」という言葉は南アフリカで使われていた名称で、「マ=多くの」「リンバ=木の棒」を意味するアフリカ・バントゥー語群に由来する)

詩人であり、セネガルの初代大統領のレオポール・セダール・サンゴールが作詞した、セネガル国歌に、バラフォンが歌われている。:

《コラを弾き鳴らせ、バラフォンを叩け…》

ジャズグループ、《ナコジェNakodjé》の『サイ・サイ・サイドゥSaï Saï Saidou』で、バラフォンが演奏されている。

バラフォンの製作過程

コラ Kola

現地で録音したコラの演奏を聴いてください。

西アフリカのマンダング族のグリオが演奏する弦楽器。

マンダング族のハープと呼ばれている。

コラを演奏しながら、無文字社会で300年以上に渡って歴史や文化を口頭で伝承してきた。

弦は太いナイロン弦と細いナイロン弦が、右手側に10本、左手側に11本の計21本ある。チューニングはかなり難しいらしい。

(古い言い伝えでは、21本の弦は、「子供の人生」を表わしている:7本は過去を蘇らせ、7本は現在を提示し、残る7本は未来に呼びかける、と言われている。また、他の言い伝えでは、7本は母親、7本は父親、7本は子供を表わす、伝えられている)

音色は日本の琴の音に似ている。

大型のひょうたんを半分に切り、切り口に小牛や羊、鹿、ヤギなどの皮を被せて鋲でとめてある。

長いさおが貫通していて、楽器を支えるために握る棒がさおの両サイドに突き出ている。

演奏家は中指、薬指、小指と、掌でこの棒を握り、残る人さし指と親指で、弦をつまんで弾くようにする。演奏にはかなりの熟練を必要とする。

コラに関しては次のような伝説がある(筆者訳):

13世紀のマリ帝国の時代、ガンビアのカンサラ洞窟に、予知能力がある女性守護神が住んでいた。

ある夜、女性は自分の予知能力を発揮できる素晴らしい夢をみた。朝起きると、すぐに仕事にとりかかり、コラを作り始めた。

自分の運勢を知りたいと彼女のところにやって来る人々の前で、彼女はコラを演奏しながら歌を歌い、人々の未来を予言した。

マリ帝国の名将で、カーブ王国の創始者である、ティラマカン・トラオレTiramakan Traoré将軍は、彼女のコラの演奏に感銘を受け、そのコラを奪おうと考えた。

狩猟の同伴者のジェリマリ・ウレ・ジャバテDjelimaly Oulé Diabatéとワリ・カレンジャンWaly Kalendjanの助けを借りて、彼女からコラを奪い取った。

ティラマカン・トラオレ将軍は、コラをグリオのジェリマリに預け、永遠に保管するよう命令した。将軍の死後、ジェリマリは息子のカンバKambaにコラを引き継いだ。

その後、子孫のティリマガン・ジャバテTilimaghan Diabatéがコラを受け取ると、彼はコラをマリに持ち帰り、息子のシディキ・ジャバテSidiki Diabatéにコラを託した。

シディキ・ジャバテはコラの達人となり、その息子のトゥマニ・ジャバテToumani Diabatéも世界的に有名なコラ奏者となった。

トゥマニ・ジャバテは筆者の推しのミュージシャン!!!!!

ダカールの東40kmにあるクール・ムーサ修道院(Abbaye Keur Moussa)では、毎日7回、修道士たちがコラ、バラフォン、太鼓を演奏し礼拝をおこなっている。

同修道院は、1963年にフランスのベネディクト会の9人の修道士たちによって設立された。1964年、セネガル人司祭がマンディンゴ族の伝統的なコラ1台を修道院に寄贈すると、修道士たちは、それを手本に自分達でコラを作り始めた。そして1970年代、修道士ドミニック・カッタによってゴリオ聖歌の伴奏をオルガンの代わりにコラを使い始めた。

修道院の敷地の一角では、リキュールやドライフルーツをつくる果樹の栽培、羊のチーズの製造、地鶏を飼う一方、工房でコラを製作し販売している。(最高品質のコラは1台約13万円) また、オリジナルのコラの曲を作り、CDにして販売も行っている。

1796年にニジェール川に達した探検家のマンゴ・パークは、旅行記『マンゴ・パークのアフリカの旅』の中で、旅の途中で出会った楽器について記述している:

「コロという18弦の大きなハープの一種、7弦の小型ハープのようなシンビング、20本の長さの異なる堅い木でできたバラフォウという楽器-これには音を大きくするため、下にヒョウタンの殻がぶらさげてある-下部が開いている太鼓のタングタング、そして最後にタバラという国中に警告をひろめるために鳴らす大太鼓がある」

(『ニジェール探検行』マンゴ・パーク 森本哲郎 廣瀬裕子 訳)

ダカール市内のレストランで夜、食事をしていると、コラの《流し》がやって来て、コラを演奏しながら歌を歌い始めた。何を歌っているのかは理解できなかったが、ハープのような音色が美しかったので、1曲終了した後、少しのお金を渡した。すると、筆者の国籍と名前を聞いてきたので、教えると、それを即興的に歌に入れ込んで歌い始めた。

「ミアザキイは偉大な日本人。

誰からも愛される日本人。

ミアザキイが、今やろうとしている事はきっと大成功する。

栄光はミアザキイのためにある。

これからもずっと健康で長生きする。

ああ、ミアザキイ…ミアザキイ…ミアザキイ…」

コラ奏者は、「もっとお金が欲しい」という感じでこちらに秋波を送ってくる。

永遠に歌は終わらないようだった。

コメントを残す