旅の手帖

セネガル川の水源を求めて

バフィング村に車を置いて、ここから歩いて行くことにする。

さあ、出発!

さあ、出発!

歩きながら、光合成で放出された酸素を胸いっぱいに吸い込む。

歩きながら、光合成で放出された酸素を胸いっぱいに吸い込む。

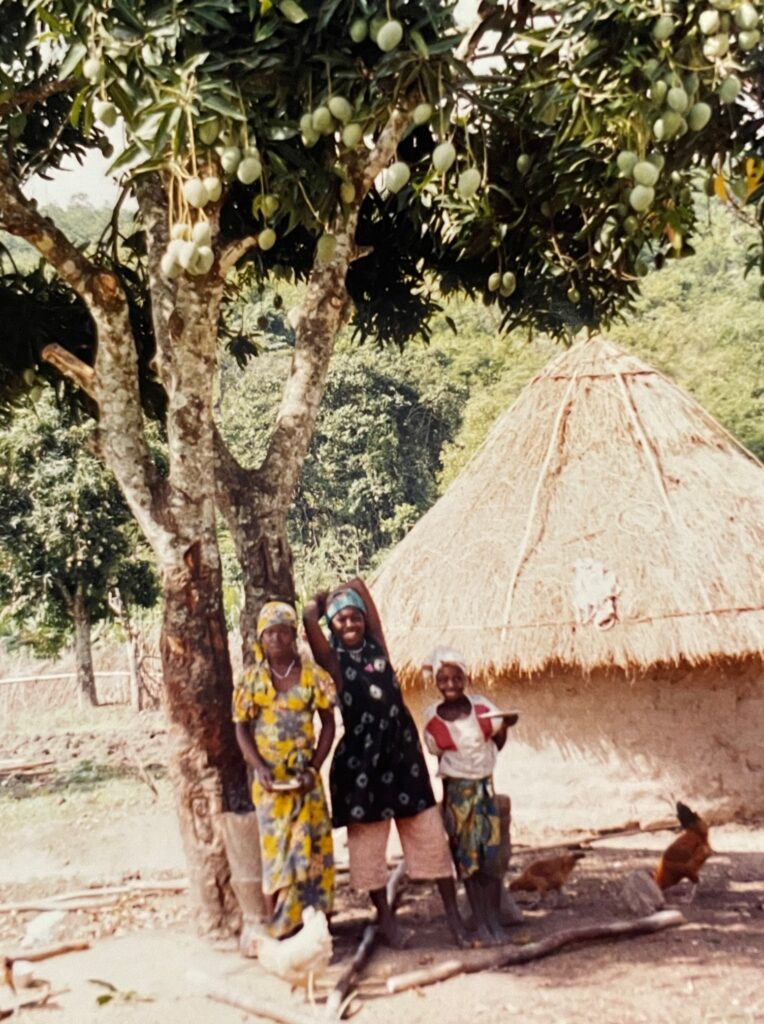

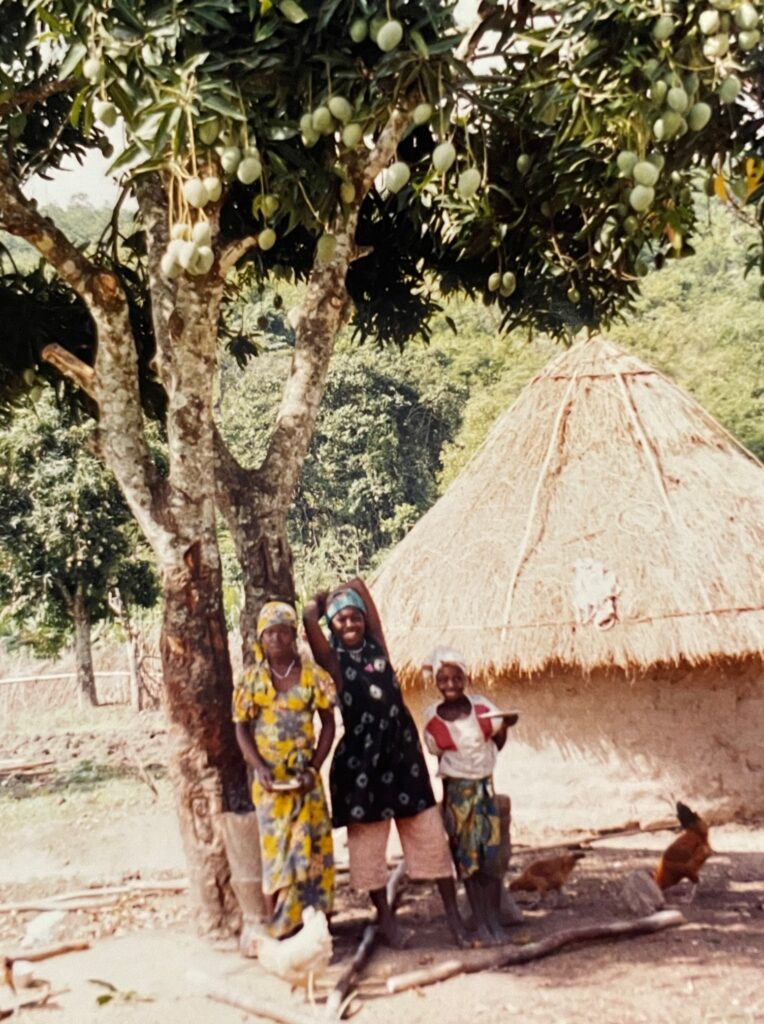

チョッペジ村に到着。マンゴの木の下で記念撮影。

チョッペジ村に到着。マンゴの木の下で記念撮影。

少女達からたくさんのマンゴをもらう。日本のように1個3000円はしない。(笑)

少女達からたくさんのマンゴをもらう。日本のように1個3000円はしない。(笑)

コーラン学校でコーランを学ぶ少女たち。

コーラン学校でコーランを学ぶ少女たち。

少女たちが手に持っているタブレット(書写板)には、コーランの一番最初に出てくる章句「慈悲深く慈愛あまねき神の御名において」が書かれている。アラビア語で何度も書く練習をしているのが分かる。

尚、「神の御名において」はアラビア語で「ビスミラBissmi Allah」と言い、動作を行う前に必ず唱える言葉。この言葉はクイーンの『ボヘミアン・ラプソディ』で繰り返し歌われている。(Youtubeを聴いてみてください)

子牛が孤独にウォーキングをしていた。

子牛が孤独にウォーキングをしていた。

日本の農村の雰囲気に似ている。

日本の農村の雰囲気に似ている。

さらに山奥に進んで行く。

さらに山奥に進んで行く。

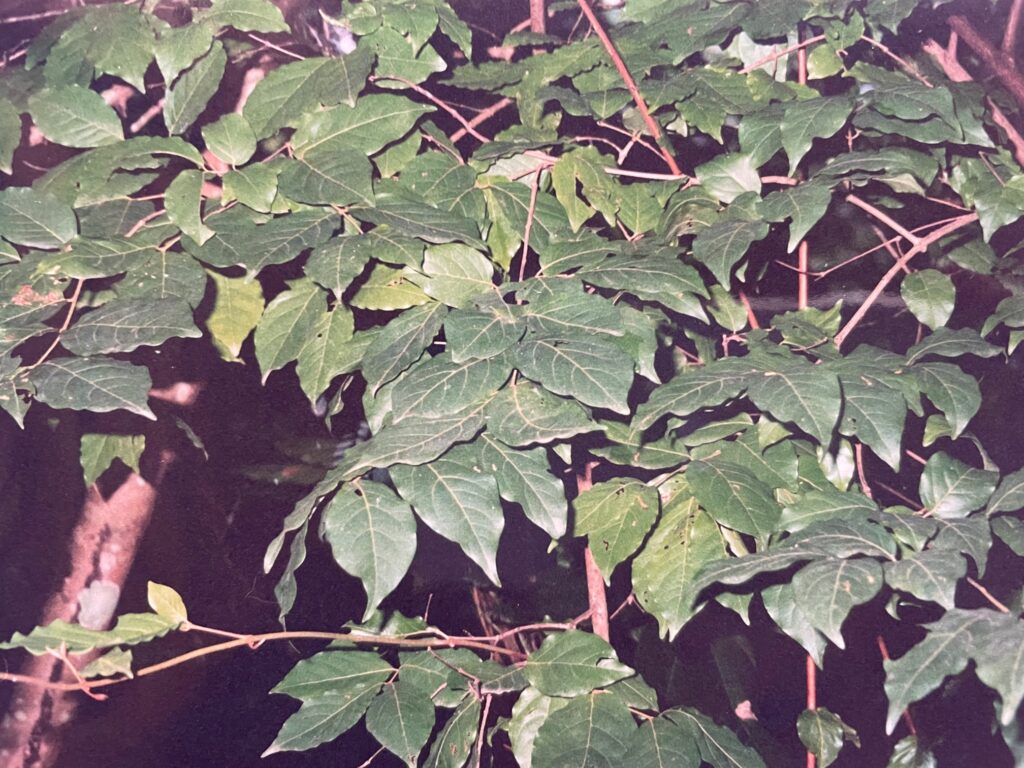

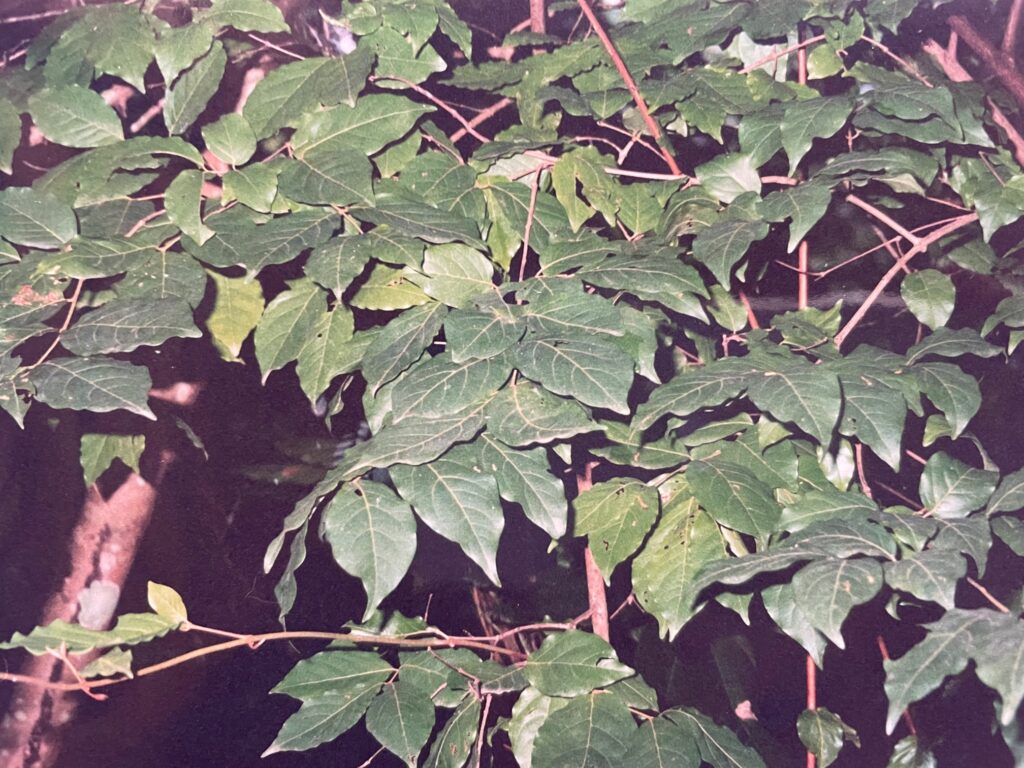

キンケリバKinkélibaの木を見つけた。セネガルでは、この葉を乾燥させ煎じて飲むと、利尿作用や血圧を下げる効果があると言われている。

キンケリバKinkélibaの木を見つけた。セネガルでは、この葉を乾燥させ煎じて飲むと、利尿作用や血圧を下げる効果があると言われている。

キンケリバの煎じ茶はラテライトのような赤褐色で、味は苦いが、飲み始めると癖になってしまう。

キンケリバの煎じ茶はラテライトのような赤褐色で、味は苦いが、飲み始めると癖になってしまう。

セネガルではこのような形で売られている。

セネガルではこのような形で売られている。

木漏れ日が惜しみなく降り注がれる。

木漏れ日が惜しみなく降り注がれる。

この木はひょっとして、高級家具材として使われるマホガニーでは?

岩が隆起している道。

岩が隆起している道。

《花嫁のヴェール》の滝で見た竹と同じ竹。旧友に出会った時のような不思議な感動。

《花嫁のヴェール》の滝で見た竹と同じ竹。旧友に出会った時のような不思議な感動。

アフリカの幽玄な世界

アフリカの幽玄な世界

「ギニアでは木を大切にする」

「ギニアでは木を大切にする」

サンコンさんは、『大地の教え』でそう書いている。

サンコンさんは、『大地の教え』でそう書いている。

確かに、木々は生き生きとしている。

確かに、木々は生き生きとしている。

セネガルでトルToll(学名Landolphia heudelotti)と呼ばれる果実がなっていた。

セネガルでトルToll(学名Landolphia heudelotti)と呼ばれる果実がなっていた。

トルの果肉。とてもすっぱっいが、ビタミンCが豊富。

トルの果肉。とてもすっぱっいが、ビタミンCが豊富。

道端でトルを売る子供達

道端でトルを売る子供達

リスが突然、道を横切った。(残念ながら、写真は撮れなかった)

リスが突然、道を横切った。(残念ながら、写真は撮れなかった)

ランタナの花が咲いていた。この花は始め黄色で、しだいに橙色から紅色に変化するので「七変化」または「紅黄花」とも言われている。

ランタナの花が咲いていた。この花は始め黄色で、しだいに橙色から紅色に変化するので「七変化」または「紅黄花」とも言われている。

緑の回廊を歩きながら、ヘルマン・ヘッセの詩を思い出した。

緑の回廊を歩きながら、ヘルマン・ヘッセの詩を思い出した。

⦅静かに私たちはなつかしい道をたどり、

⦅静かに私たちはなつかしい道をたどり、

少年の頃の緑の国を通って行く

少年の頃の緑の国を通って行く

私たちの心にあの頃がまるで美しい伝説のように

私たちの心にあの頃がまるで美しい伝説のように

見なれぬもののように大きくよみがえる。

見なれぬもののように大きくよみがえる。

ああ、私たちを待っているどんなものも

ああ、私たちを待っているどんなものも

もうあんなに澄んだ輝きはもたないだろう

もうあんなに澄んだ輝きはもたないだろう

私たちが少年のころ毎日庭で過ごし

私たちが少年のころ毎日庭で過ごし

蝶を捕まえたあの頃のようには⦆(岡田朝雄訳)

蝶を捕まえたあの頃のようには⦆(岡田朝雄訳)

セネガル河の水源を求めて!まで楽しい✨旅を体験?させて戴きました

BSでも観ることのできない貴重な映像や思いがけない楽しい出会い優しい詩であり、心やすらぐ情景苛酷な旅なのに感動の時を有難うごさいました

コメントありがとうございました。

セネガ川の水源までの道のりで出会った自然の中に

読者が入り込んだような気持ちになるように

記事を構成してみました。

能登地方大地震のような自然災害があると、いつも思い出すのは

長老の言葉です:

「人間は自然の子どもだが、自然は人間の子どもではない」

これからもよろしくフォローお願いいたします。

先ほどかきましたが

今回のはメールアドレスが変わりましたので不時着かな?

すみませんでした。

我が家のインターネットが接続されていませんでした。

田舎にいるとこのようなことがしょっちゅう起こります。