【セネガルの現代美術 2/5】

《アーティストたち》

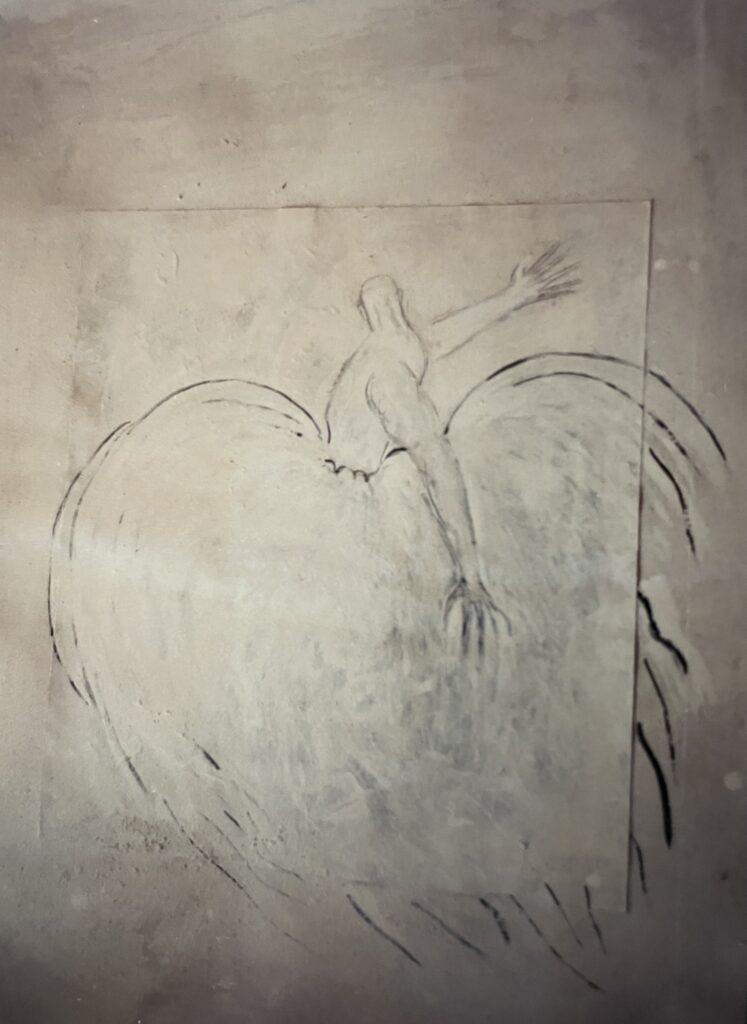

モドゥ・ニャン Modou NIANG

1945年、ダカール生まれ。

セネガル芸術学校Ecole des Arts du Sénégal黒人造形美術研究科Recherches Plastiques Nègres卒業。

モドゥ・ニャンは、パパ・イブラ・タルがダカールの美術学校に新設した「黒人造形研究科」の第1期生で、ダカールで開催された「第1回世界黒人芸術祭」に作品が展示された。

エコール・ド・ダカール派の第1世代の画家である。

デッサン力があり、不思議な感じの作品が多い。

彼は、ダカール市内の国立スタジアムの横にある芸術村に住んでいて、筆者が頻繁に会って取材をしているうちに、いつしか仲の良い友達になっていた。

ちょい悪で、人なつっこくて、どこか憎めない人柄だった。

彼と最後に会った日、貴重な話しを延々2時間しゃべってくれた:

「オレは小学校を卒業して、何か技術を身に付けたかった。すると、父が印刷所の仕事を見つけて来て、そこでオレを働かせた。パトロンは、シャム・シェディン・アイダラと言って、父親はサウジアラビア出身、母親はセネガル人だった。

オレは印刷所で働きながら、心の奥底では何か物足りなさを感じていた。

印刷工はオレ1人で、毎朝、印刷所に着くと、機械を洗い、アトリエを掃除し、機械にオイルを注油し、スイッチを入れた。そして、活字を拾い、組み合わせ、機械に入れて印刷をした。パトロンはオレの仕事に満足していた。

1960年12月のある土曜日。当時の土曜日の午後は仕事が無かった。仕事が終わって、ジーンズとシャツという格好で街をぶらぶらした。街には人通りが多く、まだセネガルの独立前だったので、たくさんのフランス人女性が子供達と一緒に散歩をしていて、華やかな雰囲気だった。パリのサンミッシェル大通りやサンジェルマン大通りのようだった。

「芸術会館Maison des Arts」の前を通ると、舗道に看板が立っていた。その看板に、抽象的な絵のポスターが貼ってあった。オレはその絵にくぎ付けになった。すごい衝撃を受けた。

オレは小学生の時、デッサンが上手かった。授業中、先生が板書する後ろ姿をこっそりノートにスケッチしていたら、他の生徒に告げ口されて、先生にノートを取り上げられ、教室から追い出された。しばらくして、先生から「中に入るよう」に言われた。体罰を受けるのではないかとびくびくしていると、先生は、「絵がうまいなあ」とほめてくれた。オレは絵を描くのが好きだった。デッサンをし始めると、オレの手はもうオレの意志に関係なく動いた。

看板のポスターの絵の話しに戻ろう。

オレが衝撃を受けた抽象画は、セネガルの画家、イバ・ンジャイIba N’Diayeの絵で、ポスターは、近くの芸術会館で行われていた「イバ・ンジャイ展」の宣伝ポスターだった。

(訳注:イバ・ンジャイの展覧会は、公式には1962年に行われたことになっている)

オレは、その時、絵画というものを生まれて初めて見た。

イバ・ンジャイの絵は、イスラム教の羊祭りの絵で、羊が喉をかき切られているショッキングな場面の絵だった。赤色の爆発。完璧な青色。

オレは吸い込まれるように、芸術会館の展示会場に入って行った。入場は無料だった。

(「Contemporary Art of Senegal」より転載)

展示場に入って、イバ・ンジャイが描いた『ケルメル市場の花売り女』や『ジャズ・ミュージシャン』を見ていると、フランス人に絵の説明をしている男の人に気がついた。

白いシャツに、黒いチョキ、青いジーパン姿。すらりと背が高く、がっしりとした体格の持ち主の男。すごいオーラを感じた。

フランス人への説明が終わったようだったので、オレは彼に近づき尋ねた:

「この絵はあなたが描いたのですか?」

「ウイ」と男の人が答えた。

「ありがとうございます。私はこの絵がとても好きです」と興奮して言った。

その男の人こそが、イバ・ンジャイだった。

イバ・ンジャイは、パリの美術学校を卒業し、パリで画家として活動していたが、サンゴールに招聘されて、「マリ芸術学校」の美術教師として就任し、「造形美術科Section Arts plastiques」を新設した。そして自らそこで造形美術を教えていた。

展示室を出ると、オレは美術学校から出て来る学生たちの中に、小学校の時の友達を見つけた。アブドゥライ・ンジャイAbdoulaye N’Diayeだ。彼はイバ・ンジャイの第1期生だった。

オレはアブドゥライに話しかけた:

「アブドゥライ!元気?君はこの学校にいるのかい?」

「ああ、モドゥ!久しぶり。元気?うん、そうだよ、この学校で絵の勉強をしているんだ」

「いつから?」

「1年前かな」

「この学校に入るにはどうしたらいいのかな?」

「入学試験が年1回あるので、その試験に合格することだね」

「試験はいつ?」

「入学試験は3日前に終わったよ。次回は来年の12月だよ」

翌年の12月というのは、オレにとっては長すぎた。

「近いうちに新しいセクションが創設されるようだよ」

アブドゥライが、そう教えてくれた。

オレは彼にお礼を言って、急いで美術学校の事務局に行った。

事務局の人は、「新しいセクションが来年開設される予定だ」と教えてくれた。

新しいセクションは、「黒人造形美術研究科Recherches Plastiques Nègres」と言って、4ヶ月後に入学試験があるようだった。

本当は、ポスターの絵に衝撃を受けたイバ・ンジャイのセクションに行きたかったのだが、1年待つのは長すぎるし、今すぐにでも、この学校に入りたかった。

オレは、新しいセクションの試験を受けることに決めた。

試験当日、受験生は約150人いた。試験は、フランス語の作文や書き取り試験などがあり、実技の試験もあった。

廊下で待っていると、セネガル人男性と、あごひげをはやしたヘミングウェイ似のフランス人がやって来て、「教室に入って座りなさい」と言った。

教室に入って座ると、テーブルが私達の前に運ばれ、その上にゼラニウムの植木鉢が置かれた。

「この花をデッサンしなさい」と指示され、オレは持って来た色鉛筆でデッサンを始めた。

花の向こう側にいた、スーツを着たあごひげのフランス人も背景として描いた。すると、そのフランス人がいつのまにかオレのところにやって来て、オレの絵を見ていたが、顔が嬉しそうになってゆくのが分かった。そして、オレの絵を持って、もう1人のセネガル人に見せ、何か話しをしていた。

オレは、合格した、と思った。

2日後に合格発表があった。15人の合格者リストにオレの名前があった。

後の天才画家、イブー・デュフIbou Dioufもこのリストに中にいた。

オレはその日に印刷所に行き、パトロンに仕事を辞めることを告げた。パトロンは激怒した。「私はお前のために技術を教えてきた。お前の父親はお前が仕事を辞める事に同意しているのか?」とオレに詰め寄った。彼はわざわざ父に会いに来て、事情を説明したが、父は意外にもオレが仕事を辞めることを承諾してくれた。

父は、若い頃左官だったが、その後、チェスの鉄道会社に転職した。ある日、立派な宗教指導者マラブーと出会い、会社を辞めた。そして、モーリタニアのニムザットに一緒に行って修業をし、セネガルに帰ってカディリーヤ教団のマラブーになった。

美術学校の授業は全く自由だった。最初の授業で、あのあごひげのフランス人が、「馬やカウボーイは描かないでください」とまずオレたちを笑わせ、こう言った:

「ヤシの木は描かないでください。村のわらぶき屋根の家も描かないでください。それは風景画家が描く絵です。あなたの精神を、あなたの心を、あなたが好きなように描いてください」

「ここにはアカデミズム(型にはまった画風)や美術の歴史は存在しません。あなたの独創的な想像力を見せてください。あなたの心の奥底にあるものをキャンバスに表現してください」

このあごひげをはやしたフランス人こそ、あのピエール・ロッドPierre Lodsで、もう一人のセネガル人は、パパ・イブラ・タルPapa Ibra Tallだった。この2人は、イバ・ンジャイと同様、サンゴールに呼ばれて、美術学校の生徒たちの指導に当たっていた。

新しくできた「黒人造形美術研究科」の目的は、西洋の影響を受けない、真の芸術家を育てることだった。アフリカ的な画風にするために異国趣味の絵を描くのは禁止された。

オレは太陽が好きなので、まず太陽の絵を描いた。太陽を2つ描き、遠くに木々が見え、岩山が見える絵だった。

ロッドは私の絵を見て、「あなたはリュルサの太陽を描いているのか?」と言った。オレは、リュルサを知らなかったので、何と答えて良いか分からず、ただうろたえていると、ロッドは、「描き続けてください」と言って去って行った。オレは、太陽を描き続けた。

後で分かったことだが、ジャン・リュルサは「フランスのタピスリーの父」と呼ばれ、マチスやピカソとも親交があった偉大なアーティストだった。

オレは次に、セネガル人女性を描いた。ブーブーを着て、頭にムソールを巻いた女性だ。これは、1966年にタペストリーになった。

『青いニワトリCoq Bleu』という作品は、1966年にタペストリーになり、1971年には、切手の図案にもなった。

オレは青色が好きだった。コバルトブルー、群青色、ネイビーブルー、水色、スカイブルー、藍色、ラベンダーブルー、ブルーブラック、サファイアブルー、オリエンタルブルー、瑠璃色、ホリゾンブルー、限りなく透明に近いブルー(☜これはウソです)…. どの青色も魅力的で、青色はオレの作品で欠かせない色だった。

イバ・ンジャイの授業がどのように行われているのか興味があって、ある日、彼の授業をこっそり見に行った。

生徒たちが一心不乱にデッサンをしていた。絵の課題が与えられているようで、教室の真ん中に置いてある裸婦像をデッサンしていた。オレたちの授業と雰囲気が全く違っていた。それを見て、オレ達のクラスがやっている事は、全く新しい、創造的なものだと確信した。

イバ・ンジャイの授業を受けていた友人のアブドゥライ・ンジャイと、ある日偶然出会ったので授業のことを聞いてみた。彼の話しによると、

「四半期に一度、定期試験があって、成績表もある」とのことだった。

オレたちの授業には試験なんてものはなく、成績表なども無かった。

これについてパパ・イブラヒムに質問すると、彼はこう答えた:

「あなたたちは、他のクラスの生徒たちと違います。あした、本当のアフリカの画家になるためにここにいるのです。我々はあなたたちに美術を教えるためにダカールに呼ばれました。あなたたちは、《現場の人間》でなければなりません。アフリカ美術を今までにないレベルに高めなければならないのです。アフリカの仮面をよく観察してください。しかし、コピーをしてはだめです。仮面を超越しなさい!」

イバ・ンジャイのクラスの生徒たちは優秀な成績を収めると、パリの美術学校ボザールに公費留学することができた。そして、免状を取得して卒業すると、セネガルに凱旋帰国した。そのような人達から、オレ達は好奇心の目で見られ、あまりリスペクトはされていないような気がした。

そんな中で、オレたちに重要な任務が知らされた。「1996年ダカールで『第1回世界黒人芸術祭』が開催される、それ故に、今後はそれに向けて作品を準備することになる」ということだった。

ロッドがオレたちに言った:

「世界中の人々が、あなたたちがやってきたことに目を向けます。セネガルの国民は芸術の分野で大いにあなたたちに期待するでしょう」

「第1回世界黒人芸術祭」は、ネグリチュードの精神を全世界に証明するため、サンゴールのイニシアチブで開催された芸術祭である。アフリカ大陸の黒人だけでなく、ブラジルやプエルトリコやトリニダード・トバゴやタヒチなどの黒人アーティストたちも参加できた。

ネグリチュードというのは、「黒人価値の統一」を意味する。

サンゴールはこの芸術祭で、「世界にいるすべてのアフリカ人とすべてのディアスポラ(外国に離散したアフリカの人々)が1つである」ということを示したかったのだと思う。

(訳注:「ディアスポラ」とは、例えば、16世紀~19世紀にアメリカ大陸やブラジルに連れて行かれた奴隷の子孫たちのコミュニティーや移民のコミュニティーのこと)

オレたちが芸術祭用の作品を制作している間に、ダカールにソラノ劇場が建設され、セネガルの数人の映画監督が映画を製作していた。因みに、この芸術祭の映画部門でグランプリを受賞した映画は、センベーヌ・ウスマンの『黒人女性(La Noire de…)』だった。

(注:この映画は黒人アフリカの長編劇映画の第1作。フランスのジャン・ヴィゴ賞やカルタゴ映画祭のグランプリを受賞している。センベーヌ・ウスマンは、母親がこの映画を観に来た時、映画を観ている母親をずっと見ていた。母親がどういうふうに感じるか、母親の感情をいっしょに感じたかったという)

オレは芸術祭の意義を理解した:

パパ・イブラ・タルとピエール・ロッドという完璧な指導者の下で、オレたちは独創的な作品を創り上げることに集中した。そして、黒人アーティストが一同に集まる文化の祭典で、オレたちの作品を展示し、世界の人々に見てもらうのだ、と決意した。

オレのモチベーションは上がり、作品を制作しながら本当にワクワクした。

1963年のある日、フランス人のジャーナリストのグループがやって来て、オレたちの作品を見て回った。彼らはオレたちの絵を絶賛した。そして、作品を新聞で紹介する、と言っていた。

ロッドはとても嬉しそうだった。

ルーム大通りにあった美術学校が、1964年、コルニッシュ地区のポワンEに移転したのに伴い、サンゴールが美術学校を訪問した。彼は政治家というより文化人だった。詩人で、芸術を愛する人だった。彼の有名な言葉:「文化はすべての発展の始まりであり、終わりである」

サンゴールはオレたちの制作活動を見てとても感激し、彼が作った詩を幾つかを朗誦してくれた。特に、イブー・デュフの作品『王宮の出会い』が気に入ったらしく、サンゴールはこの作品を購入したようだ。

イブー・デュフはこの頃から、才能の片鱗を見せていた。

オレは着々と芸術祭のための作品を制作していった。

5年間追及してきたオレのオリジナリティの集大成として、ひたすら絵を描き続けた。

そして芸術祭の選考委員会は、オレの作品から『神話の鳥』と他3点を選んだ。

芸術祭の前年に行われた、黒人芸術祭国際ポスターコンクールで、イブー・デュフがグランプリを獲得した。みんな大喜びだった。

彼は、賞金として30万FCFA(約6万円)を受け取ったが、当時としては、本当に大金だった。

学校の帰りに、彼と一緒にカフェでコーヒーを飲んだ。彼が「賞金の札束を数えるのを手伝ってくれ」と言ったので、オレは札束を数えた。すると、彼は25.000FCFA(約5.000円)をくれた。オレが驚いて「えっ?なぜ?」と聞くと、彼は「コンクールに優勝したから」と言うだけだった。

当時、オレが国から給付されていた奨学金は月5.000FCFA(約1200円)だったから、オレとしては夢のような大金だった。嬉しくて涙が出たよ。

1966年4月1日、《世界の文化圏への黒人文化の貢献》を示す、第1回世界黒人芸術祭がいよいよ開催された。

会場には2つの展示場があった。1つは、ナイジェリなどの招待国の芸術家の作品が展示されていた。もう1つの展示場は『傾向と対決の展示場』と呼ばれ、オレたちのような若いアーティストの作品が展示されていた。

芸術大賞を受賞したのは、コートジボワールの彫刻家、クリスチャン・ラティエだった。

アンドレ・マルローは、芸術祭の期間中、「セネガルは、世界的規模の才能がある10人のセネガル人アーティストに期待ができる」と述べた。その10人の中には、イブー・デュフやオレも含まれていた。

1964年に、オレたちのセクション、「黒人造形美術研究科」に実験的なタぺストリーのアトリエができ、オレたちもタペストリーの教育を受けた。

そして、1966年、タぺストリーの実験的アトリエは、ダカールの北部に位置する地方都市チェスに移転し、国立タピストリー工房Manufacture Nationale de Tapisserieがオープンした。

パパ・イブラ・タルは美術学校を離れ、初代の所長に就任した。

工房の目的は、タペストリーを通じて、セネガルの美術を商品化し、全世界にセネガル人アーティストの存在を知ってもらうことだった。

この工房では、他にモザイクや陶芸や染織などの工芸セクションも予定されていたが、資金不足で実現しなかった。タペストリーのセクションのみである。

工房は、毎年、ラジオや新聞に案内を出し、タペストリーの図案を公募した。アーティストが下絵を工房に提出すると、大統領自らが運営する「選考委員会」で審議される。そして下絵が承認されると、大統領が下絵の裏に署名をし、工房で手織りが開始される。

アーティストは、工房と契約を結ぶと、月給80.000FCFA(約1万6千円)をもらい、下絵1枚につき、120.000FCFA(2万4千円)をもらえた。作品は、6枚作られ、最初の1枚目には何も支払われないが、2枚目から6枚目までは、売り上げの6%が支払われた。この条件は工房とアーティストの信頼の上に成り立っていた。若いアーティストたちは工房が提示する金額に満足したが、 イブー・デュフだけはその条件を受け入れなかった。

1966年~1975年の9年間、オレの下絵の《杵を搗く女性たち》《セネガル女性たち》《神話の鳥》《夫婦》など計14枚がタペストリーになった。

《杵を搗く女性たち》の販売は制限枚数の6枚を大幅に超過した。各下絵は50.000FCFA(約1万円)~90.000FCFA(約1万8千円)で売れた。切手の図案にもなった《青いニワトリ》は、70.000FCFA(約1万4千円)だった。

オレもイブ・デュフも、どのアーティストも著作権料を支払ってもらったことはなかった。

正直なところ、オレたちは、あの時、著作権料なんて知らなかった。

(訳注:現在は、まず、下絵の入札案内が行われ、承認されると、タペストリー8枚分のロイヤリティが支払われる。その後は、アーティストと交渉を行い、最高2枚まで追加することができる)

アンドレ・マルローはオレの水彩画『神話の鳥』を買ってくれた。

ダカールのアン地区にある、クール・サント・マリー学校もオレの作品を買ってくれた。

1978年に、オレのタペストリー『賢者Ndaanan』がパリのユネスコ本部に展示されることになった。

でもそのうち、オレの絵はだんだん売れなくなってきた。それでも、焼いた落花生を食べ、水を飲んで、絵を描き続けていた。

オレが最初に結婚したのは1973年。奥さんはウム―といって20歳、オレは28歳だった。子供を授かって、ンダオ・ンバス病院で出産することにした。難産だったが、助産婦が未経験だったため、赤ちゃんはぐったりして生まれ、4日後に亡くなった。ウム―はずっと泣いていた。オレも泣いた。オレたち以上に泣いたのはオレの母親だった。それ以来、オレとウム―の間はぎくしゃくするようになった。4年後に離婚した。オレたちは若かったと思う。

ウム―は、イタリアに行ってセネガルの小物を売り、イタリアで買った物をセネガルで売るという商売をやっていた。このビジネスは成功し、家を1軒買ったそうだ。

2回目の結婚は、1979年で、17歳のアムサと結婚した。オレは34歳だった。1980年に長男が生まれたが、1983年に離婚した。

それ以降、オレの酒の量が多くなり、テレビで文化大臣などの話しが映し出されると、その場から逃げ出した。そして、たわいもない事で周囲に怒り散らすようになった。

1976年~1982年まで、国立美術学校Ecole Nationale des Beaux-Artsで、ピエール・ロッドの助手をしていたが、1982年に胃がんが見つかったので、すぐに手術をして2ヶ月間入院した。退院後は学院の仕事を辞めた。絵を描くのも止め、酒を飲むのも止めた。

1985年頃から絵を描き始めたが、翌年、胃がんが再発し、2度目の手術を受け、入院した。ところが、5年後の1991年に3度目の手術をすることになった。

手術後、オレはお金がなかったので、物売りを始めた。ダカール市内のコロバンやグランヨフやチャロイに行って、女性用の首飾りを売っていた。3食付きで歩合制だった。

観光地のサリーやジョアールやソモーヌの浜辺で、外国人相手にオレの絵も売った。絵は1枚3.000FCFA(約600円)で売れた。

2番目の奥さんとできた長男は、オレの姉と一緒に住んでいて、今でも毎日会っている。彼は、18歳になった時、洋服の仕立て屋になった。朝早くから、夜遅くまでミシンを踏んで服を作っている。毎月オレに小遣いをくれるよ。

オレは相変わらず絵を描き続けているが、絵は何も売れない。しかし、今が一番幸せかもしれない…」

モドゥは今回、筆者と会う前「1回目の奥さんのウム―に会いに行った」と言った。

ウム―は彼に「あなたのことは今でも好き。だけど、あなたはアンコンセカンinconséquentだから」と言われたという。

(訳注:「アンコンセカン」とは、物事をきちんと計算・計画をせず、行き当たりばったりで行動し、あらゆる偶然性に任せる人のこと)

筆者は、「芸術家は、『一生をきちんと計算し、計画し、あらゆる偶然性を排除する』コンセカンConséquentであってはならないと思う。アンコンセカンInconséquentであってこそ、いい作品が生まれる」と言って彼を慰めたことを覚えている。

彼は、今もお金が無くて、焼いた落花生を食べ、水を飲んでいるのだろうか?

コメントを残す