《公園内に生育している植物》

1961年の調査では、公園内では101種類の植物が観察されたが、現在、その数は大幅に減少している。

サルパン島には主に、バルサムキリン、ンダドム、メリケンカルカヤ(下記参照)の植物が繁殖している。

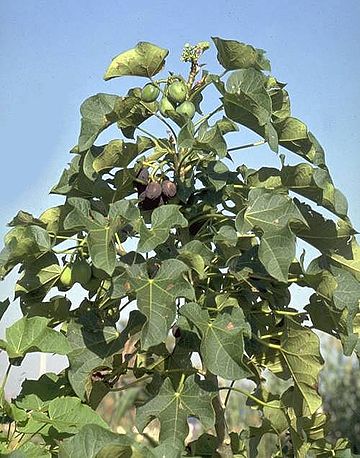

サラン Salaan(ウォロフ名)

とうだいぐさ科トウダイグサ属

学名:Euphorbia balsamifera

和名:バルサムキリン、リュウコツボク

フランス名:Euphorbe

学名のEuphorbiaは、1世紀頃のギリシャ人医師の名前Euphorbosに因る。「脂」「栄養の良い」という意味がある。

原産地はカナリア諸島、西アフリカ、アラビア半島南部、ソマリアなど、諸説ある。

不毛の土地に適した植物で、盛んに芽を出す。セネガルの村では家の周りの生垣に使用されている。

折ると毒性がある白乳液を出す。目に入ると失明する恐れがある。葉に向っておしっこをすると、陰部が腫れるとか。(注意しましょう!)

若木の間は、盆栽風に仕立てられ、西欧では、「BONSAI」として販売されている。

ンダドム Ndâdom (ウォロフ名) (「ンジャンダム」と発音する人もいる)

フウチョウボク科ボスキア属

学名:Boscia senegalensis

和名:ボスキア

フランス名:Boscia du Sénégal

果実は黄色く、アフリカの伝統的な食用果実。欧米ではほとんど知られていない。栄養状態を改善し、食料安全保障を強化し、農村の開発を促進すると期待されている。

青い果実の果肉をつぶしてガレットやクスクスを作って食べる。熟した実は、そのまま生で食べる。飢饉の時は、重要な栄養源となる。

種子は強い苦みがある。この苦みは天然の農薬となり、木に実がなった時に果実を保護する役目をしている。苦みを消すには、最大1週間水に浸けておくと苦みが取れる。尚、この水は、農薬や除草の効果がある。

種子は、チェレ(クスクス)、ケーキ、ビスケットなど、様々な食品に加工することができる。また、コーヒーの代用として飲まれている。

若葉は野菜として料理に使用される。

根、樹皮、葉は腹痛の治療に用いられる。特に、葉は下痢に効く。

アンドロポゴン Andropogon

学名:Andropogon gayanus

和名:メリケンカルカヤまたはガンバグラス

フランス名:Andropogon

イネ科

動物の飼料や屋根を葺く材料となる。

本来は8mにも達する草であるが、ここでは1mを超えるのは稀で、「草のじゅうたん」に例えられている。

島で唯一の草食性のウミガメはこの草が好物である。

シデーム Siddéem (ウォロフ名)

くろうめもどき科ナツメ属

学名:Zizyphus mauritiana

和名:インドナツメ

フランス名:Jujubier

原産は、中央アジアと言われている。学名のzizyphusは「ナツメの木」を意味する、アラブ語のzizouf、ギリシャ語のzizyphonに由来する。

白っぽい枝には、多くの棘がある。棘は互いに1対になっていて、1つは小さく下の方に曲がっている。もう1つは、長く真っ直ぐ鋭い。近種の、Zizyphus spina-Christ Wildは、その枝で、キリストのいばらの冠を作ったと伝えられている。

若葉などの柔らかい葉はチェレ(クスクス)の野菜として付け足されたり、家畜の飼料となる。

果実は、糖質、ビタミンA、Cが豊富に含まれている。生または乾燥状態で食べる。ちょっと臭みがあるが、リンゴのような甘酢っぱい味がする。乾燥すると、果肉が粉っぽくなり、これをつぶし、ビスケットの形にして保存したり、喉を潤す酸味のある飲み物にする。

1975年に、ニジェール河を探検したマンゴ・パークが、「パンデピス(蜂蜜入りの香料パン)の味に似たRhamnus Lotus (くろうめもどきナツメ)」という名で記述した食べ物は、このビスケットのことと思われる。また、1827年にトンブクトゥを旅行したルネ・カイエもマリのサム―でたくさん見たとしている。

村では、垣根や防風林として植えられていることが多い。

ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』によると、伝説の民、ロトファゴイLôtophagoiは、オデュッセウスとその部下を熱烈に歓迎し、果実をごちそうした。この果実を食べた部下たちは故国を忘れてしまったので、オデュッセウスは部下たちを再び航海させざるを得なかった。この果実が、まさにシデムの果実と言われている。ロトファゴイというのは、「ロートス(ナツメの一種)を食べる人々」という意味で、その国は地中海のアフリカの側沿岸と推測されている。

木材は耐久性があるため、杭や工具の柄、調理器具などに用いられる。また、薪や炭などの燃料に適する。

村では、垣根や防風林として植えられていることが多い。

葉を生で食べると、下痢に効く。細かく切って噛んだものを傷口に貼ると、止血作用および消毒作用がある。

ダカール Daqaar (ウォロフ名)

まめ科チョウセンモダマ属

学名:Tamarindus indica

和名:タマリンド

フランス名:Tamarinier

学名のTamarindusは中世ラテン語のTamarindus。これは、アラブ語の「tamar(ナツメヤシ)」と「hindi(インド)」から来たもので、さやの中に入っているナツメヤシのような果肉に因む。セネガルの首都ダカールの名前は、この木のウォロフ名に由来するという説もある。

(インドでは、釈尊がこの木の下で布教したとされ、「バンバラスの聖樹」と呼ばれている)

原産地に関しては2つの説がある。1つは東アフリカからマダガスカルに亘る地域が原産地という説。ここからインドに広がり、何世紀にも渡って栽培されてきたものが1633年に欧州に入る。アラブ人の手を経たので、インド産のナツメヤシの実だと信じられていた。

もう1つは、インド原産説。ナツメヤシをよく知っていたアラブ人が「インドのナツメヤシ(タマリンド)」の名前で、アフリカやヨーロッパに運んだ。マルコポーロも『東方見聞録』(1298年)に、タマリンドについて語っている。しかし、タマリンドがどんな木から産するものか永らく不明で、初めはインドのヤシから生ずるものと誤認されていた。

タマリンドは、ジンDjinn(鬼神)が宿る聖なる木とされているため、多くの場合、伝統的な医療魔術薬の調合に用いられる。多種の症状に効果を持つ優れた薬草のひとつである。

樹体から常に酸性の蒸気を発散していて、木の下には他の植物がほとんど育たない。

樹皮は灰褐色で細い溝があり、《ワニの皮》と呼ばれる四角いうろこ状。葉は、ビタミンC、脂質、たんぱく質、ミネラル塩、アルカロイド、フラボノイド、ペクチンが豊富。小葉は、開閉運動をし、曇りから雨になると閉じるので、しばしば降雨を予想する。花は、かすかに酸味があり、スープやソース、サラダに入れて食べる地方がある。

果実はソラマメに似た、10cm前後の厚い茶色の豆果(さや果)で、成熟しても裂開しないので、叩いて空ろな音を出すようになったら、食用として使い始めることができる。それ以前に食用にすると、繊維が多く大変酸っぱい。チェブジュン(魚ごはん)に豆果を添えて出す。水に溶かすと甘酸っぱい液ができ、これをトウジンビエのおかゆに入れると、ビタミンCとカルシウムが豊富な食べ物となる。

果肉は、タマリンドパルプと呼ばれ、ビタミンBが豊富。甘酸っぱく、干しアンズや梅干しの味に似ている。タマリンドの酸味は葡萄と同じ酒石酸なので口当たりが爽やかでレモンジュースの代用となる。

果肉は、種子と一緒になめて唾液を出し、喉の渇きを止めるなど日常的に用いられるが、用途は広く、清涼飲料水、キャンデーやゼリーの菓子、シャーベット、ジャム、酒、酢の原料として使用されている。また、食品に添加する増粘剤としても評価が高く、スナック菓子(かっぱえびせんマヨネーズ味)、ソース(ウスターソース、イカリとんかつソース、オタフク焼きそばソース)、岩のりの佃煮、瓶詰めに使用されている。

葉や花は家畜の飼料となる。

日陰樹として街路樹にされる。木材は、大変硬く蟻害に耐え、耐風力も大きい。建築用材の他、家具、農具、車輪、器具の柄などに加工される。薪や炭などの燃料にはあまり適さない。

葉の煎じ液は、マラリアや黄疸の治療に用いられる。

子供の歯痛の場合は、果実で歯をマッサージする。

タバナニ Tabanani (ウォロフ名)

とうだいぐさ科

学名:Jatropha Curcas

和名:ヤトロファ

フランス名:Pourghère, Pignon d’Inde, Médicinier

学名の「Jatropfa」は、ギリシャ語で「iatros」(医者)を、「trophe」は、「食料」を意味する。

中央アメリカ原産。干ばつに強く、不毛な土地でも生育する。

村の家の周りの生垣に使用される。

味や匂いは動物が嫌がるので、忌避剤として用いられる。

木の灰は食用塩として使用される。

種子はゴマの形に似ている。30~40%の油を含んでいて、抽出が比較的容易なバイオ燃料。

皮を取り去った種子からクルカス油が出来るが、健康に有害な物質を含んでいるため、この種子を原料として石鹸を製造している。また、薪に取り替わる燃料となるため、森林伐採の解決手段として期待されている。2000年に、農業用燃料として開発され、《砂漠の緑色の金》と呼ばれたが、未だ結果は出ていない。

第二次世界大戦以前、ディーゼルエンジンの燃料として使用されていた。

ファフタンFaftanまたはファフトンFafton (ウォロフ名)

ガガイモ科カトロピス属

学名:Calotropis procera

フランス名:Arbre à soie, Pomme de sodome

属名は、ギリシャ語のkalos(美しいの意)とtropis(竜骨の意)に由来し、花の各部の美しさにちなむと言われている。

白いゴム液(乳液)は有害だが、セネガルでは傷の消毒に使う。また、毒物としても使用される。

ファフタンに向っておしっこをすると陰部が腫れると言われている。

プル族やマリンケ族は、飲み水の中に葉を入れて、水を浄化する。

また、葉は幸運を呼ぶので、ひょうたんの容器に置くと豊作になると言われている。

財布の中に入れるとお金が貯まるらしい。

車で旅をする時、車内に置いておくと安全祈願となる。

生後まもない赤ちゃんをマッサージする時、シアバターをファフタンの葉につけ、それを赤ちゃんの肌に押し付けてマッサージを行う。

切り傷や捻挫の場合、シアバターをファフタンの葉につけて患部に押し当てる。

村人は、葉をよく乾燥させた後、燃料に用いたり、家畜の飼料にする。

シーサス・クアドランギュラリス

学名:Cisus quadrangularis

和名:シーサス4角形植物

フランス名:Liane inflexible

ブドウ科の多年生植物。

クアドランギュラリスは、「4つの角」という意味で、茎は4角形。

古代から薬用植物として使用されてきた。骨折、靭帯損傷などの治療のため、様々なアーユルヴェーダの古典医学で用いられた。現在、骨粗鬆症症のモルモット実験でその効果が研究されている。

島内に大量にはびこっていて、他の植物の生育の妨げとなっている。

アカハシネッタイチョウの巣の周りでも見られる。

コメントを残す